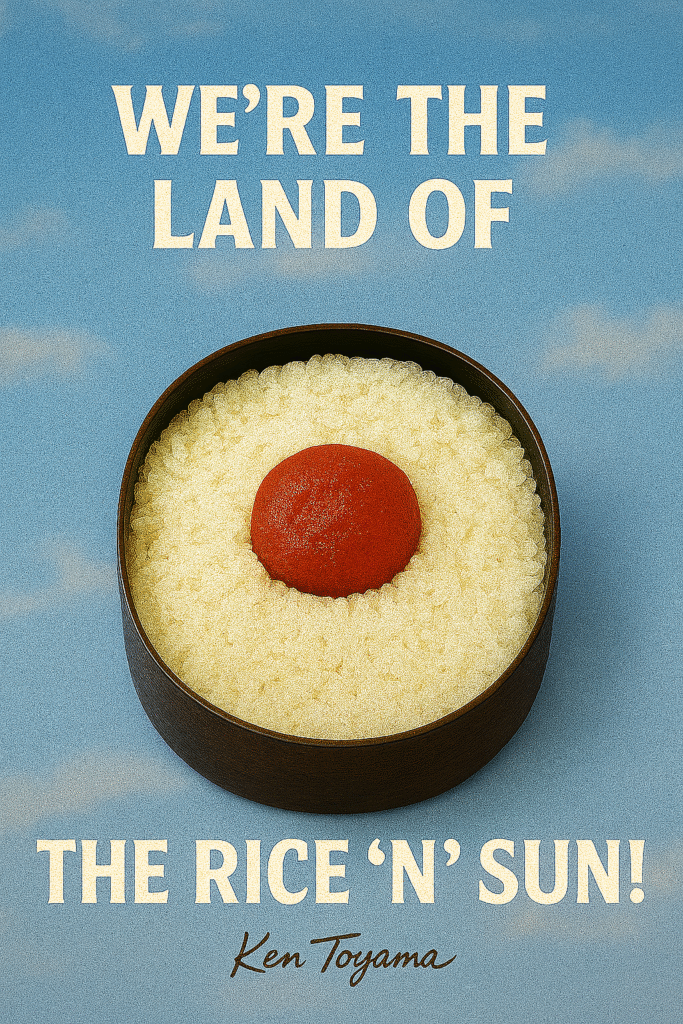

だまし絵のように、一旦目で認識したものを、認識前の状態に戻すことは結構むずかしい。ぼくの例を挙げれば、「トレイ」が「トイレ」に見えるときがよくある。トイレが近くになかったり、トイレが近くなってないときにも起こる。

この「ある視覚的認識(ここではitとして)を認識していなかった状態に戻す」つまり「見ても考えないようにする」ことをunseeという。接頭辞un-には「元の状態にする・戻す」という意味がある。

そして日々日本の生活文化に身を置けば現れる、「トレイ」や多くのだまし絵より、もっと頻繁に遭遇する厄介物がこれだ。

昨年だったか一昨年だったか認識してしばらくは「しないのにするとはアッハッハ」と楽しんでおったのじゃが、「庶民には漢字が難しいからのー」と鼻が高くなり、昨今は「ああここにもあそこにも! あああの穏やかな日々を返せ-」「ビックリマークを付けて両義的ambivalentな意味をひとつにせよ!」と錯乱状態になって店に乱入したくなる(薬師殿これは病じゃろうのう)。この心境を英語で冷静に言うなら

Once you see it, you can’t unsee it.

だが、熱に浮かされて言えば

It’s soooooooooo haaaard to unsee it!

もしあなたが、看板の最後に黒いマーカーでエクスクラメーションポイントを書き足している人を見たら、それは私に違いない。そのときは I came. I saw. I unsaw!「来た! 見た! 見なかった!」でよろしく。