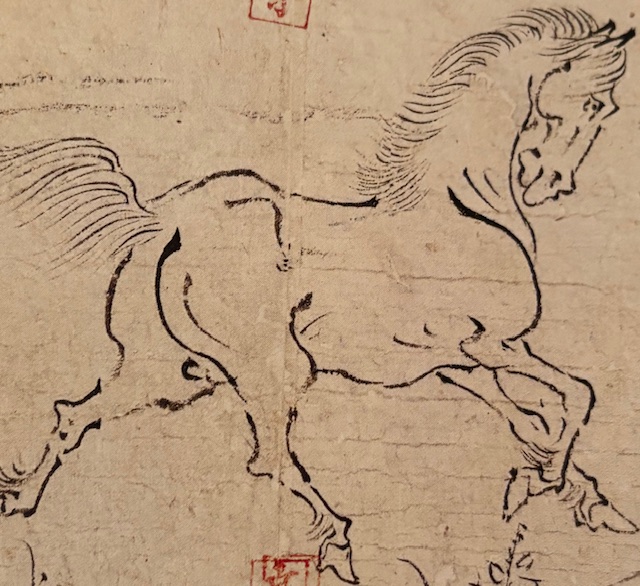

『鳥獣人物戯画』のこの馬、下書き無しだそうだ。カエルなど他の戯画も。

タイムトラベラーか。日本七不思議。

小学校からずっと『鳥獣戯画』で来た。ヒト=獣、とすれば「人物」は不要とぞ思ふ。

ここに何があったのだろう。この近くの家3軒が一挙に空き地化したのも何なんだろう。

ヴィム・ヴェンダーズ監督映画Perfect Daysにもそんな場面があったな。

ラスト、車の中にニーナ・シモンの”Feelin’ Good”が流れ、歌詞に反応しつつ表情が変化するので、やっぱりこの不可解な主人公は歌詞がわかって選曲していたのだなと再確認。三浦友和も素晴らしかった。主人公の役所広司との、重なると濃くなるかどうか問いながらの影踏み遊びの場は出来過ぎ感と共にアイデア賞。何も解決を見ないまま一生懸命毎日を送る主人公の生活描写が不思議に興味をつなぎ止める。1階が狭い入口で2階が一部屋の木造アパートがへんてこりん。車内で英語理解して歌を聴いているようないくつものシーン、別れた妻をハグするシーン。ヴェンダーズはこの映画でも主人公の説明はほとんどなし。見る側が勝手に想像。これ、ヒトが、日常、他者に行うことに似ている。このストレンジャー感、この映画で特にいい感じだ。

今年のモットー(馬頭「マドウ」や元宇「モトウ」が英語により近い。「マトウ」でもよいです)のお話です。

昨年4月。拙『あのなつかしき歌や物語』第2部の「重衡と千寿」は、1184年3月に鎌倉に幽閉された平(遠山)重衡(しげひら)が、処刑のため1185年6月に奈良に送られるまでの物語で、彼はその数ヶ月前に、壇ノ浦で平家が滅びたことを知ります。

準備の段階で、年表では平家滅亡の年が鎌倉時代のスタートになっていることを知り、「幕府樹立まではまだ7年もあるのに」と思った次第。というのも、それまで半生記を越えて、「いい国(1192)作ろう鎌倉幕府」というmnemonic(記憶法 「ニモニッk」)で覚えていたからです。

脳内は「すわっ、いざ鎌倉!」となったのですが、そう遠くないし、それに重衡の1185年の無念の気持ちを稽古段階で体験していたので、新年号を「いい屋号(1185)だね鎌倉屋」とニモニックを作りなおしてrelearnすることができました。

ということで楽なunlearn⇒relearnのプロセスでした。しかしそれが、スーパーグルーで脳に貼り付いたような知識や認識である場合には、つまり1192と自己同一化した状態だと、それを「剥がす」ことは自分を失うことに繋がるという不安が生じる。「これはそうではなく、ああではないのか?」と一瞬感じても、「そりゃあり得ぬ!」という声がして、チューブから強化グルーがニャーっと出て脳内が安定することも少なくないのです。

本能的(instinctive)あるいは直感的(intuitive)なモーメントを逃がさずに、迷ったり考えたりすることが、今年はもっと増え、もっと必要になる気がしています。こいつはAI画像/動画なのか、『マトリックス』的思い込まされがあるのではと感じたら、それを選択して洗い直していければなあと。

そこで今年は、

It is never too late to unlearn things.

頑固な知識コリを減じては考える、これ遅すぎることはないと思います。

この人たちは、習い、はてな、習い直しの日々でしょう(^_^)

Go, Freedom Kids!

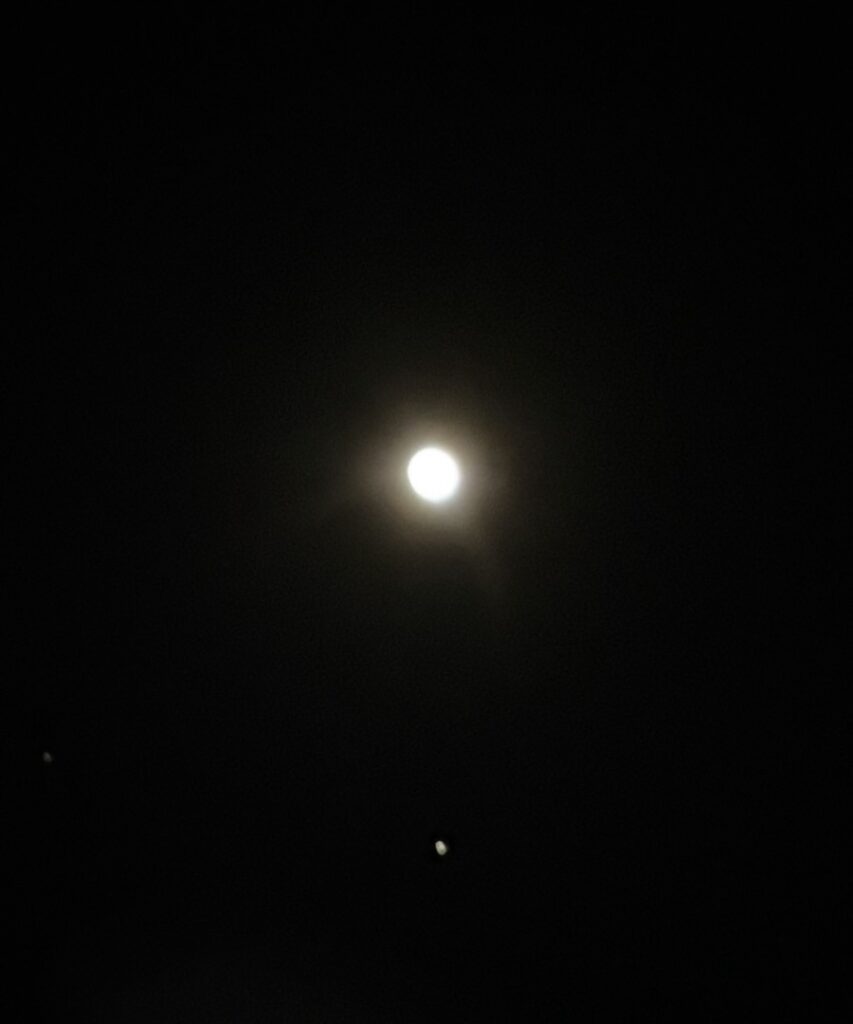

外を見て「おいおい、黙って降るなよ」と興奮して呟く。

携帯を持って外に出る。よく見ると月光で地面が白い。

雪じゃないぞと見上げれば大きな白い月ひとつ。

何だ、騙されたか。月の口車ならぬ光車に乗せられた。

do a snow job on 誰々 give 誰々 a snow jobで「人を口車に乗せる・だます・だまくらかす・一杯食わす」といった極く極く口語的なイディオムがある。語源はよくわからないが、実はこうしたことからではないかと夢想。つまり月光に雪と思わせられた人間は昔から無数にいるだろうから、

The full moon did a snow job on me tonight.

「満月に一杯食わされた」

とか? 月もさるものだが、ぼくのsnow job語源説はうまく雪ません。

風邪引きからこの方、アイドリングしている。CO2が心配なほど頭が動かぬ。残りのカードを書けコラ、という声や、楽をしようとか・・・と、海援隊のバラードが聞こえる。物事を先延ばしする病いをprocrastinationというが、ぼくは「ナマケモノ」slothと掛けて、slothcrastinationだ。と、手が伸びた。その先がウクレレ。エルビスウクレレ、お久し振り、起きなさい。🎵My dog has fleas.で調弦も出来た。

ElvisをアナグラムすればEvilsとなるが、そういうところの無い人だったようだ。

これで「雨に濡れても」のド頭のコードをネットで見ながら五指を動かす。動いた。その4コードさえ掴めば、あとは歌に入れる。学生の頃、この1970年公開映画『明日に向かって撃て』の主題歌をよく唄った。バート・バカラック作曲のウクレレウエスタン。エンニオ・モリコーネ作品と比べればおせんべみたいなものだ。進む道をふらふら歩いてた人物は、歌詞の最後、Because I’m free. Nothing’s worrying me.と見得を切らずに唄うBJ・トーマスや、これまた一切見得を切らぬ主人公2人の姿に痛く感ずるものがあったのだな。コンサートの1曲に加えようか、指動き声枯れぬうちにのう。

大晦日がまた来ている。まだぼくもいる。それは風邪引きの頭にもわかる。頭と言えば2019年、このTを買った。20-20は視力がノーマルという意味だ。”I Can See Clearly Now”の歌を引用し、来年はもっと世界がはっきりと見えますようにと、当時担当していたラジオ講座テキストの頭に書いた記憶がある。(やっと頭が出た!)

あれから6年。視力のぼやけが少々始まったが、物事ははっきり見えてきている。人生のこの時期に来てのunseeやunlearnにはかなりきつい部分もあるが、6年でかなり慣れてきた。固執していたものから解き放たれるモーメントを悪くないかもと思えるのは、ぼくの小人生からの大きなボーナスだと受け取ることにする。来年はもっと深く大きく見えてくるかも知れない。それには恐れもつきまとうが、この1850年に発表されたテニスンの詩に希望を託したい。寒風の冬空に沢山の鐘が鳴り続けている様子を想像している。スエーデンでは今年もNew Year’s Eveに俳優がスエーデン語訳のこの詩を詠み、それが全国放送されるという。今年はもう終わったかな。本家のイギリスはどうしているのかな。以下、アルフレッド・テニスン作 詩集In Memoriam 「思い出に」より。

Ring Out Wild Bells

Ring out, wild bells, to the wild sky,

The flying cloud, the frosty light:

The year is dying in the night;

Ring out, wild bells, and let him die.

Ring out the old, ring in the new,

Ring, happy bells, across the snow:

The year is going, let him go;

Ring out the false, ring in the true.

Ring out the grief that saps the mind

For those that here we see no more;

Ring out the feud of rich and poor,

Ring in redress to all mankind.

Ring out a slowly dying cause,

And ancient forms of party strife;

Ring in the nobler modes of life,

With sweeter manners, purer laws.

Ring out the want, the care, the sin,

The faithless coldness of the times;

Ring out, ring out my mournful rhymes

But ring the fuller minstrel in.

Ring out false pride in place and blood,

The civic slander and the spite;

Ring in the love of truth and right,

Ring in the common love of good.

Ring out old shapes of foul disease,

Ring out the narrowing lust of gold;

Ring out the thousand wars of old,

Ring in the thousand years of peace.

Ring in the valiant man and free,

The larger heart, the kindlier hand;

Ring out the darkness of the land,

Ring in the Christ that is to be.

「打ち出せ、荒ぶる鐘よ」

打ち出せ、荒ぶる鐘よ、荒らぶる空へ、

疾駆する雲と凍てついた月へ

夜の闇でこの年は死にかけている

打ち出せ、荒ぶる鐘よ、そして死なせよ

打ち出せ、古きものを、打ち入れよ、新なるものを

響き渡れ、幸せの鐘よ、雪の世界に

この年はもう行く、行かせよ

打ち出せ、まやかしを、打ち入れよ、真実を

打ち出せ、あの心萎えさせる悲しみを

この世ではもう会えぬ者たちへの

打ち出せ、富者と貧者の確執を

打ち入れよ、あまねし者への新たな補償を

打ち出せ、死に損ないの大義名文を

時代遅れの政党間の争いを

打ち入れよ、より高貴な生き様を

より優しき礼節とより純粋な法を

打ち出せ、煩悩や心労や罪悪を

時代の不実な冷酷さを

打ち出せ、この陰気な我が詩を

打ち入れよ、より十全な吟遊詩人を

打ち出せ、地位と血筋へのおごりを

巷間の中傷と悪意とを

打ち入れよ、真実と正義への愛を

打ち入れよ、善への普遍の愛を

打ち出せ、古き悪しき病いを

深まる金塊への欲望を

打ち出せ、幾千の朽ちた戦争を

打ち入れよ、幾千年の平和を

打ち入れよ、勇気ある自由なる者を

より広い心とより優しい手の

打ち出せ、この国の暗闇を

打ち入れよ、救世主となる者を