メディアによく飛び出すのが、結果・勝敗などを左右する、大きな影響力を持つ、重要な役割や権限を持つ、といった意味で使われる「鍵を握る」という慣用句。これはそのまま次のような英語イディオムになる。

hold the key

carry the key

Wiki売りながら紀元前6世紀に、差し込んで回す鍵が発明されたとある。日本は飛鳥時代より存在とのこと。日本語慣用句の初出は小生不明なれど、英語イディオムは16世紀とある。現実の動作・状態から自然に生まれたに違いない。hold the key to …の形がよく使われる。

Their new technology holds the key to extensive recycling of waste plastic.

あそこの新技術が大規模な廃プラスチック再利用の鍵になる。

ガーシュウィン兄弟作のスタンダード曲Someone to Watch Over Me「サムワン・トゥ・ウォッチ・オーバー・ミー」の一節にあるのは、

Although he may not be the man some

Girls think of as handsome,

To my heart he carries the key.

彼をハンサムと呼ばない

女の子もいるかも知れない

でも私のハートの鍵は彼が持つ

こちらは「鍵を携えている・持ちあるいている」という響きもある。(man someとhandsomeのライムも絶妙である)

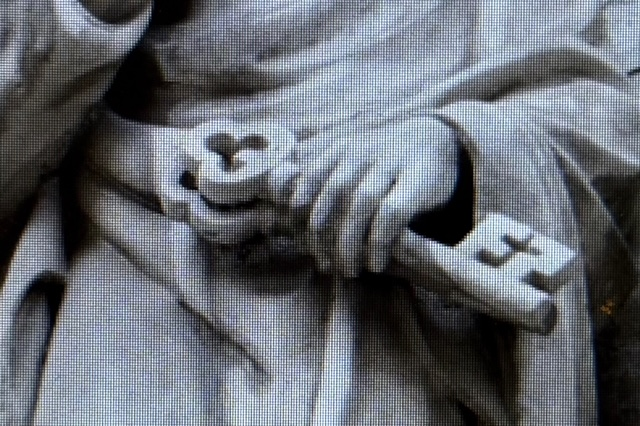

上の画像はキリスト教会の入口に見られる聖人像が持つ鍵で、複数であるのは聖書に、”I will give you the keys to the kingdom of heaven…”とあり、聖ペテロらが教会に、天国へ入るための鍵(権限)を与えたことに依るという。

一本頂ければとも思うが、向こうは石が固い。(一応:St. PeterのPeterの語源はstone, rockの意味故)

man someとhandsomeの押韻素晴らしい