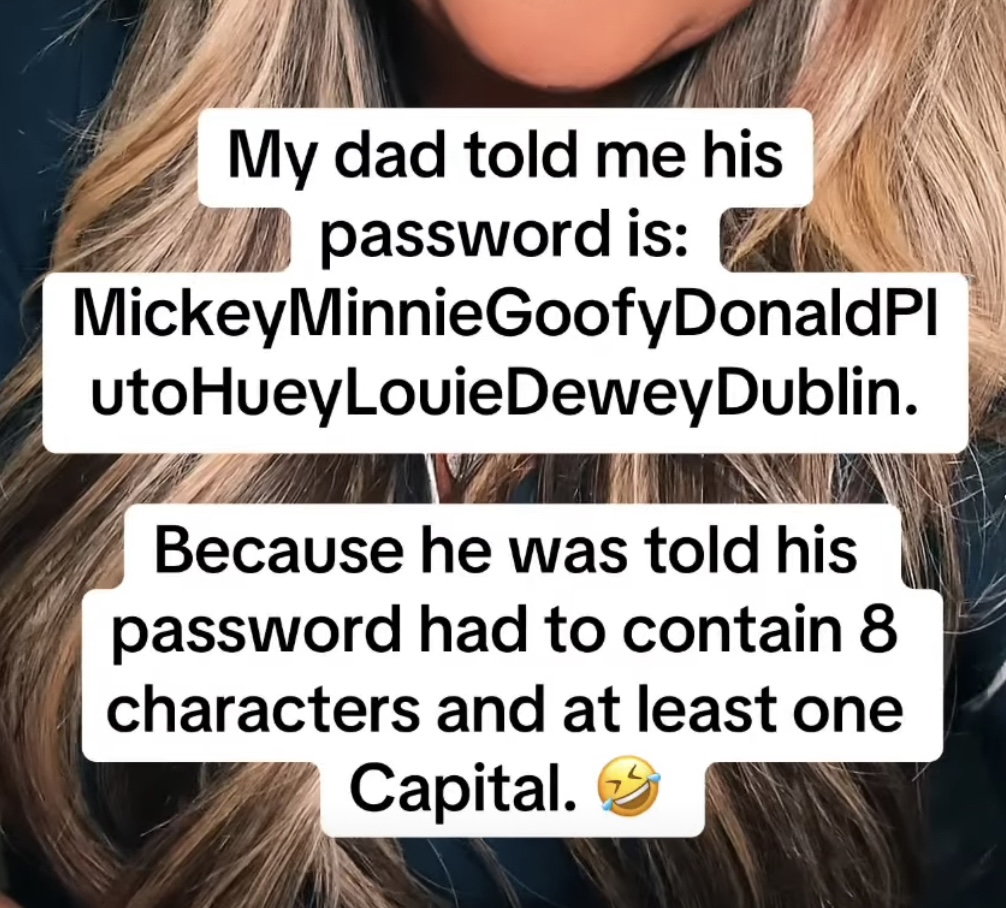

基本の大御所はWord playまたはpunningで、ある語が複数の意味を持つことを利用したもの。

言語遊戯の基本。ここでは

character: 文字、キャラ・人物 ここではディズニーのキャラ・オン・パレード

capital: 大文字、首都 ここではご存知ダブリン

「父」をダシにした作品ですが、それなりの味があります。

但しこれは目に楽し、言うは苦し。

と思ったが、口に出せばよく転がってそれなりに楽し。

ぼくの義理の父はプロペラ機を持ち、かつ操縦し、

冷戦スタート時の米人の例に漏れず、

また竜巻街道の住人だったこともあり、

地下室に様々な缶詰をぎっしり蓄えていた。

その娘であるカミサンも、SNSに妙な情報が飛び交う中、

缶詰を少々注文した。

ぼくはサバイバルしてきてしまったがサバイバリストではない。

台風の前に決まっていそいそするカミサンは違う。

その缶詰だ。

鰯だ。弱き魚、汝の名はCrown Prince「皇太子」。

「槍持ち」なんて名付けてはいけないのは承知だが、

ここまで持ち上げて初めて浮かぶ鰯かなというところか。

さらに威勢の良いのもある。

「王の中の王」。王冠のマーク。魚のチャンピオン。

「魂の王国の王」ならジーザス・クライストを

表すこともあるし、同名の、青い目のジェフリー・ハンター主演の

映画もあったなぁ。

四角い岩に彫ったようなタイトル。いかしていた。

手描きだろうな。

また、こんな盗用?もある。

なぜかというと、「海のチキン」は「白ビンナガマグロ」のことで、Fishermen referred to white albacore tuna as “chicken of the sea”. It was so called because of the white color of its flesh and mild flavor reminded them of chicken.とあるように、白いところとその味から来たものだ。sardineはin olive oilでもin waterでも、鶏とは言いがたいが、ま、It is what it is.である。

それから、まさかのアングルから撃ってきたものがある。

デューク、売れるのか? exit woundsが見えないから大丈夫か?

King Oscarは昔のノルウェー王だとか。いま、貴国も大変だが、

また見かけることもあるでしょう。

ご存知。

「すし詰め」: packed like sardines

「ぎゅうぎゅう詰め」: squashed like sardines(こちらは「つぶれた」感じ)

イタリアの大きな島Sardinia: 名の由来は残念ながら不明とのこと。「鰯」は伊語でsardinaだから鰯の王国、とはいかないのかな。

ラテン語の「星」が語源の女性名だ。ペットのヤモリに付けるにはもったいないようなーー悪い、ヤモリ。

ぼくも星の数ほど多いファンの一人だが、ジャズピアニストのビル・エヴァンズにはStella by Starlightという、まあなんとも美しい名の曲がある。「星影のステラ」かな。

映画『欲望という名の電車』では、マーロン・ブランドーが演じるスタンリー・コヴァルスキーの妻がステラだ。そのスタンリーが家のすぐ脇の道から妻のいる2階に向かって、許しを請うようにSTELLAAAA!と叫ぶシーンは、この映画の中は勿論、映画史での名場面とされている。「星」を見上げるStanley(「石の原」)という語源的イメージがあるかも。学生の頃、この「ステラアアアア!」を真似てみたものだ。職場の外国人の同僚にも結構いて、妻・恋人の名に代えておどけていた。この場面はStellaaaa!で検索すると見ることができる。ブランド―といえば、彼に演技を教授したのが、これまたステラ・アドラー氏で超著名なコーチだ。

B moviesの星、ステラ・スティーブンズもいた、懐かし。

星間旅行をテーマに壮大なスケールで人の居場所と愛とを描いた『インターステラー』Interstellarは、inter(中間の)+stellar(星の)という形容詞だ。邦題「星々の間に」なんかはどうかな。物干し竿2本のイメージになっちゃうかも。ちなみに、stellar castといえば「豪華キャスト・出演陣」、stellar studentなら「優秀な・ピカ一の生徒・学生」といった意味になる。

映画Back to the Futureで、マーティの母方の祖母を印象的に演じたあの俳優の名がこれまたステラ・バインズさんという。あれはstellar comedyだ。

あのStella Baines!

読み返すにいとう興奮STELLARとぞ思ふ。

靴を履くと三和土に小さなヤモリがいた。おお、ご苦労さん、どうやって入ったの?と声を掛ける。ドアを開けるとヤモリも外に向かう。挟んで潰さないように完全に出切ってからドアを閉める。写真を撮る。

どうする、どっか行くか? と尋ねてみるがじっとしたままだ。あとで調べようと鍵をかけて出かける。

長く居たハワイでは、ヤモリが何匹もいた。英語ではgecko「ゲコウ」と呼ばれるヤモリはハワイでも縁起が良いとされ、家の中で段々大きくなっていく。家のあちこちで複数ですれ違ったり、静かな夜に「チッチッ」と鳴く。大きめのものは遭遇すれば怖いが、飛びかかって来ることはないし、蚊や蠅を捕るのでありがたがられるのは当然だ。

帰ってみるとヤモリはもういなかった。一瞬やや盛り上がったが、縁起を逃したかな。

ヤモリはguardian of the house、イモリはguardian of the wellとなる。

ハワイ語では、moʻo ʻalāと呼ばれ、mo’oが大小のトカゲや竜など、ʻalāは岩の意味で、そういえば岩によく登り、下りて草地に着地すると体色が緑に変わっていくのをよく見たなぁ。

マオリ語ではmokomokoだそうだ。mokoは孫なので、ちいさいちいさいということかな。

ヤモリにはStellaという愛称があるそうだ。Stellaといえば・・・

去年の師走に撮ったこの写真。見る度に首をかしげてはまた年末となった。

contrail: a white line left in the sky by an aircraft that consists of water vapor that has condensed (Cambridge Online)「

飛行機雲:航空機が残す水蒸気が凝結した白い線

というわけで、condensation(凝結)とtrail(痕跡)が混成した語がCONTRAILだ。同辞典の例文に

A contrail slowly fades away over a period of around 60 seconds.

飛行機雲は約1分ほどの間にゆっくりと消える。

これもそうだが、幅が広く、ずっと残る。

遠くの線たち。

似たような雲をアメリカの空でここ数年よく見る。最近は娘のいるカリフォルニアに行くばかりだが、空が日によるけれど太い筋だらけになることがある。この雲の下の空気中に、あるべからざる化学物質が探知されたという報告もある。erroneous theoryだと定義する大手のサイトもあるが、その目的は風評の域を飛び越えつつあり、評判すこぶる悪く、CHEMTRAILと名が付いた。これはharmful chemicals+trailという混成語である。

誰が飛ばすのか、非行機雲とは言わないが、よくこんな雲を浮かばせる。恐れ入谷の鬼子母神、ジンと来るのは裕次郎、ローソン何でもLサイズ、いずこより来るこの雲は。とまれかくまれおいらの空は、見ろサクラ、ああでなくっちゃいけないよ、と寅が指差すその先に、鋼の蛇が飛んいく。(そう遠くない松竹撮影所跡から、何かが飛んでくるのかなあ、サクラ)

近所のスーパーで買い物をすると、フィナーレのような演奏の歌が次から次へと流れていく。そしてその中に、君を守りたい・守るぞ・守ればなどの「君を守る」五段活用の言葉が入っている。これ、いつから始まったのかな。コロナの頃か。偉いなあと思うし、そんなに何度も言って大丈夫かよと心配したりするけれど、勢いは止まらず、君を守る薬局、君を守る食堂、有限会社君を守る、君を守る信託銀行、君をマモール、君を守る党とか、そろそろ出てくるころだ。君尾守君などは、いやあ名前負けっすと謙遜するも100パーセント話題集中だろうな。

年の初め、有名女性歌手のバックコーラスで活躍した教え子(音楽ではなく英語です)のぶん子さんからメールが来て、風の歌を聴いてください、という詩のような推薦が。風は歌手の名と知り、聴いてすぐフアンになった。当方日本語では昔と同じフ・ア・ンになる。今の人に笑われるという不安はない。ぼくも今の人の一人だし。

一昨日、娘に風の話をして、サイトを送ると伝え、久しぶりに「満ちてゆく」を聴いた。まず「ゆく」がいい。

藤井風、いいね。「君」も「守る」も入ってなかったけれどsoulfulだね、歌詞と行間に漂いつつ、明るいところへ連れて行ってくれる。

これは孫のリキ君(3歳半)と近所の子。この子たちはこれからどこへ行くのだろう。フリーダムの果てぬところへ行くんだよ。

12月に入ってもなお生っているGREEN PEPPERSを撮ろうとしたところ、一条の光が差し込む。(PHOTOSHOP不使用)

ミクロス・ローザの音楽が聞こえそう。というのも、ベランダに出る直前までチャーリー・カークやジーザス・クライストの話をしていたからだ。

こちらは室内でもあり、一条なし。(^_^)

Green as emerald。

「一条の光」は、a ray of light/a beam of lightと言う。beamは動詞だと「輝くように微笑む」、原節子のような”日光り”である。そこでひとことー

I caught a ray of light in my photo and it made me smile a beaming smile.