母親からの報告によるとどうやら2カ国語ダジャレのようだ。

Two-year-old tutoring a two-month-old

いつまでも言語遊戯が出来る国で幾山河越え旅が出来るように祈る

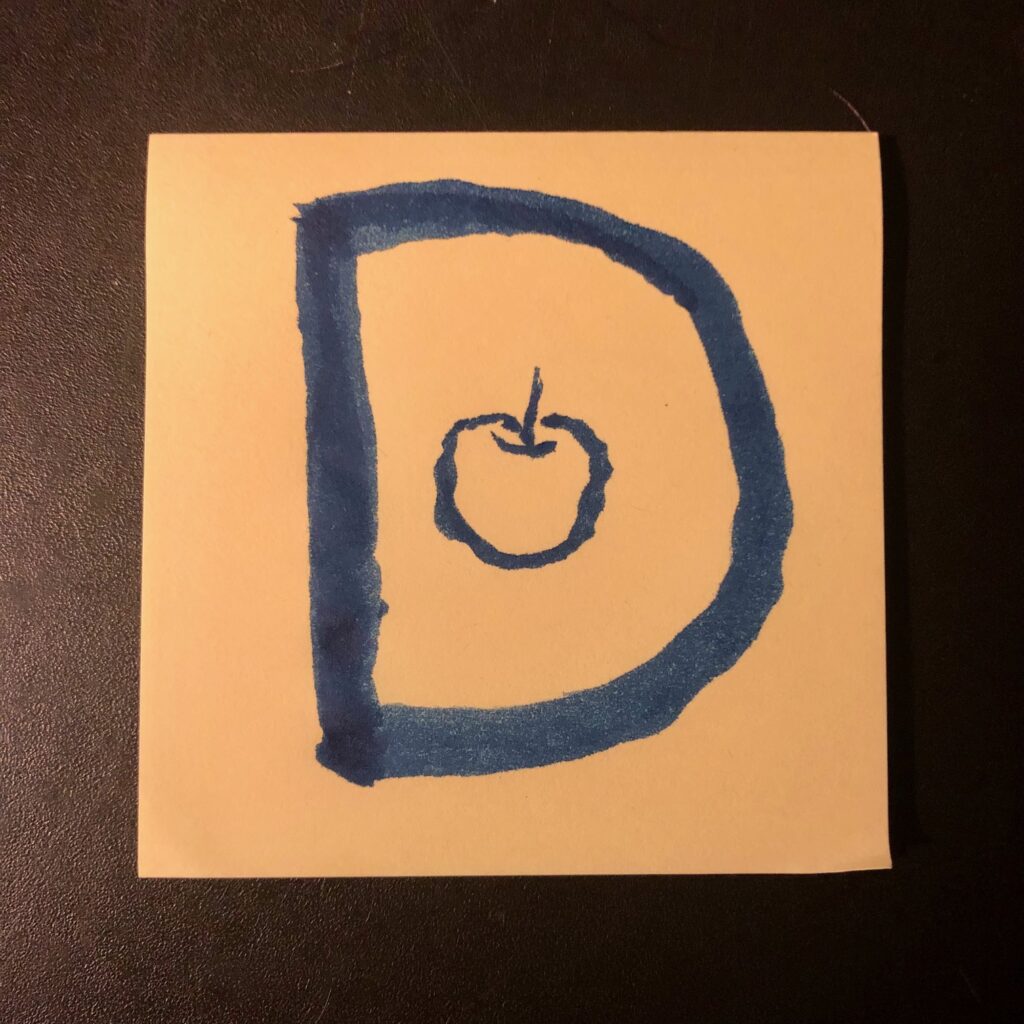

これは米国のどの州都を表しますか?

ヒント1:「Dの中に林檎が在る」

ヒント2: In D an apple is

WNBA(全米の女子プロバスケットボール協会 Women’s National Basketball Association)のチームIndiana Fever(ホーム:Indianapolis)の新人ケイトリン・クラークが目茶苦茶素晴らしい。同チームの前年度観客動員総数を、今年度最初の5ゲームで超すほどの人気だ。

ワンショット3点圏(ダウンタウン)はもちろん、コートの中央(ロゴ)からもボールをドシドシバスケットに埋める。パス、アシストも凄い。彼女のスキルは男子プロのステフ・カリーやレブロン・ジェイムズと比される。前年度同チーム1試合平均観客動員数1,700、今年の同動員数14,000。見に行きたい。