植物に関して、次のようによく使われる動詞です。

How to propagate …「・・・の増やし方」

It’s easy to propagate.「それは簡単に増えますよ」

It’s easy to propagate ….「・・・を増やすのは簡単ですよ」

名詞はpropagationで、ややこじつけですが、次のような昔ながらの方法もあります。

A tRADISHonal propagation method

means ⇒ meanがベター

I’m sorry.とI apologize.は両者とも「すみません・申し訳ありません」という意味ですが、I’m sorry.には「残念なことした・お悔やみ申します」という意味もあり、そのあたりを、Master of Suspence「サスペンスの巨匠」アルフレッド・ヒッチコックは死体放題の暗~いビジュアルなユーモアで説明しています。(半眼の死体が生きているようで恐ろし。2葉目で笑うとなお怖し。)ヒッチコック劇場Alfred Hitchcock Presentsのテレビ番組や同名のペーパーバックをよく見、よく読んだ日々懐かし。これはそのTV番組の冒頭のイントロです。

HELPとHARM。この2語はこの世の森羅万象に関して問いかける基本的なひとことになるのではないだろうか。そのひとこととは、

Is it helping or harming?

文の頭はAre they, Is s/he/itなど自由。で、誰を? 何を? どう? などは、この問いかけのあとに考えるとして、取り敢えず、自分の信条や心情、世界観やアイディオロジー等々を通さずに、よいしょと腰を下ろしたついでに呟くような疑問文というイメージで。さすればコーヒーの湯気と一緒に答えが昇ってきたり、はたまたマグカップの中にダイブして上がってこなかったり。

Is this helping or harming?

古代、サンフランシスコ近くのレストランで、大きな木の筒を持ったウエイターさんに、こう尋ねられたのを覚えている。

Would you care for freshly ground peppe?

たしかこうだったと思うが、見得を切るような尋ね方に面食らい、Sure.とか答えた次の瞬間、彼は大きな筒を回してぼくの料理に胡椒をかけ始めたのだ。

初めての外遊!でもあり、pepper millやpepper grinder、ペッパーミルといった和英の語彙を持たない頃でもあったから、視聴面であれこれよく覚えているのだろう。

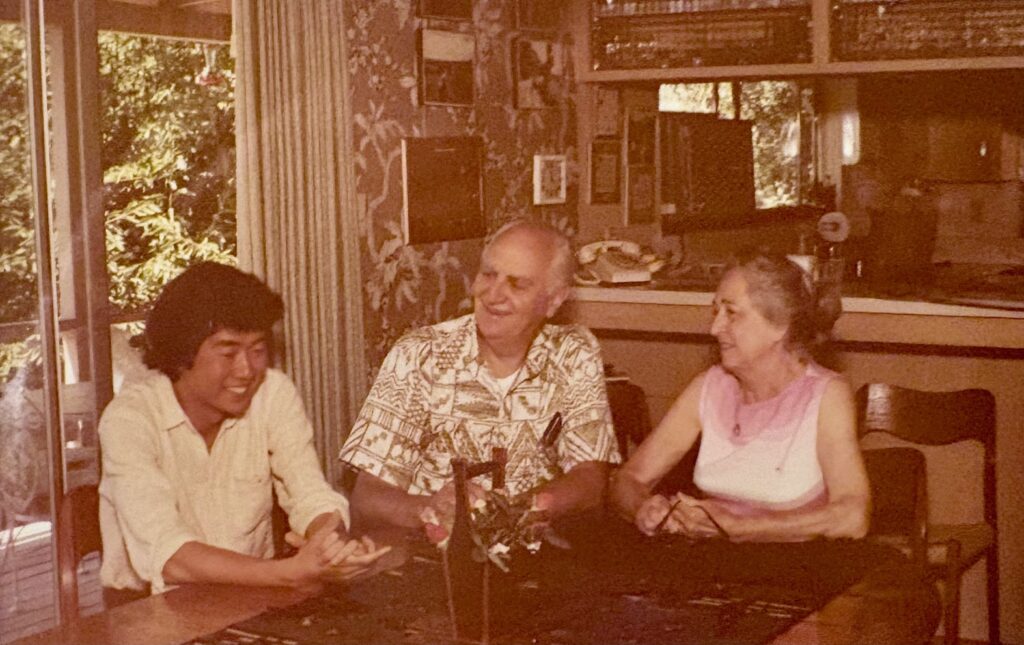

米国着陸後最初の1週間お世話になったMr. and Mrs. Armstrongと。元医師と看護士という絵に描いたようなご夫妻の絵に描いたようなお宅で。懐かしい。緊張しておるな。

次回は、freshlyについて。

hyperboleは「大げさな言葉」というレトリック用語で、ハイパーボウルでなく「ハイぷーブリィ」のような発音。今回のタイトルは、明日葉力に興奮しhyperboleをつい使ってしまいましたが、もののサイトにbiennial(2年草)からperrenial(多年草)とあり、この野菜の命は長くて4年ほどとも。

夜、満月の下の明日葉。

しかしまあこのように、冬の最中に緑の新葉を出している。おそらくえいやっと越冬するな。ひょっとすると数年増えてpropagateしていくやも知れぬ。まさか、お主、3月の声を聞くや昨日葉になったりはせんでしょうな。

「開花・結実すると、その株は枯れてしまう。冬は地上部が枯れる」とWikiPedia。

開花・結実は2年目からとあるから、いよいよ今年からだなと思いたい、地上部は枯れてないし。

花をまだ見ていないけれど、Angelicaという名のシシウド属の方らしい。

分布は伊豆七島から小笠原群島までとある。この南下ブームの中でよく上がって参った、誉めて遣わす。

English-speaking countriesをかしこまって言うとタイトルの「アングロスフィァ」「英語圏」になる。Angloはイギリスという意味があり、そこから豪州、カナダへとイメージは広がるが、USAの気配がない。で、Anglo-Americansphereとするのがフェアかもしれないが、それはそうとして、その英語圏がこのところ大揺れしている。これはSNSからの画像で、ある見方からの報道だが。

先日のダヴォス会議で米大統領がヨーロッパの都市を、unrecognizable「(以前は・・・だということが)まるで分からない」と呼んだ。UKにも当てはまるのかなぁ。国は残るとしても、英語文化がこのまま無くなるのかなぁ。

そこで、ぼくたちは、貴拙ブログご訪問者は言うまでもなく、これまでに”貯まった”英語知識や体験を、取りあえず自分の中に作っておきましょう。雑学、博学、浅学、晩学を問わず、点数以外のあれこれを集荷して脳やハートに何はともあれデリバリー。こうしておけば本当に無くなってもですね(said half-jokingly)、少なくとも自分の英語圏は残る。私の場合は英語KENが。

They are now in the process of building their own Anglo-American spheres and Japanese spheres as well. Stay free as can be, you two.