春暮れて 道草しつつ 円覚寺

Through late spring green

Meandering on toward

Engakuji

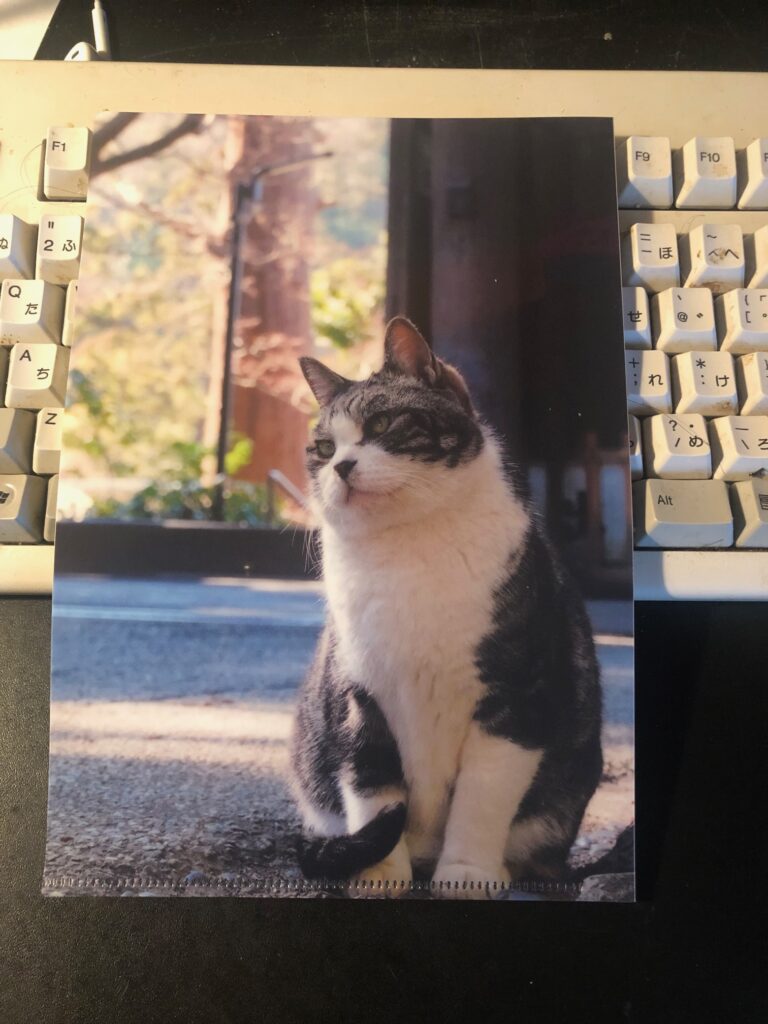

グッズ店に猫のシーちゃんのクリアファイル(250円 裏面がクリア)がある。入口の総門横で何度か会ったことがあるおとなしい猫で昨年亡くなった。背景はやはり総門に違いない。マスコットだったのだろう。マスキャットか。

MASCOTの語源は不明だが”mask, specter, nightmare”から?とOnline Etymology D.にある。スポーツチームのお守りgood luck charmとしては1889年より。お寺のそれとしては21世紀のここからだろうが、お寺自体がそうなのだから、redunduntかもしれないし、倍の御利益がアラン・ドロン。

蒼穹を コントレールするか? ジェット雲

ひとつでも見ると、カリフォルニアの大空を白濁するchemicontrailsを思う癖がついた。この仏殿上空のものは、ただのjetcontrailであるとイーライ・ウォラック。

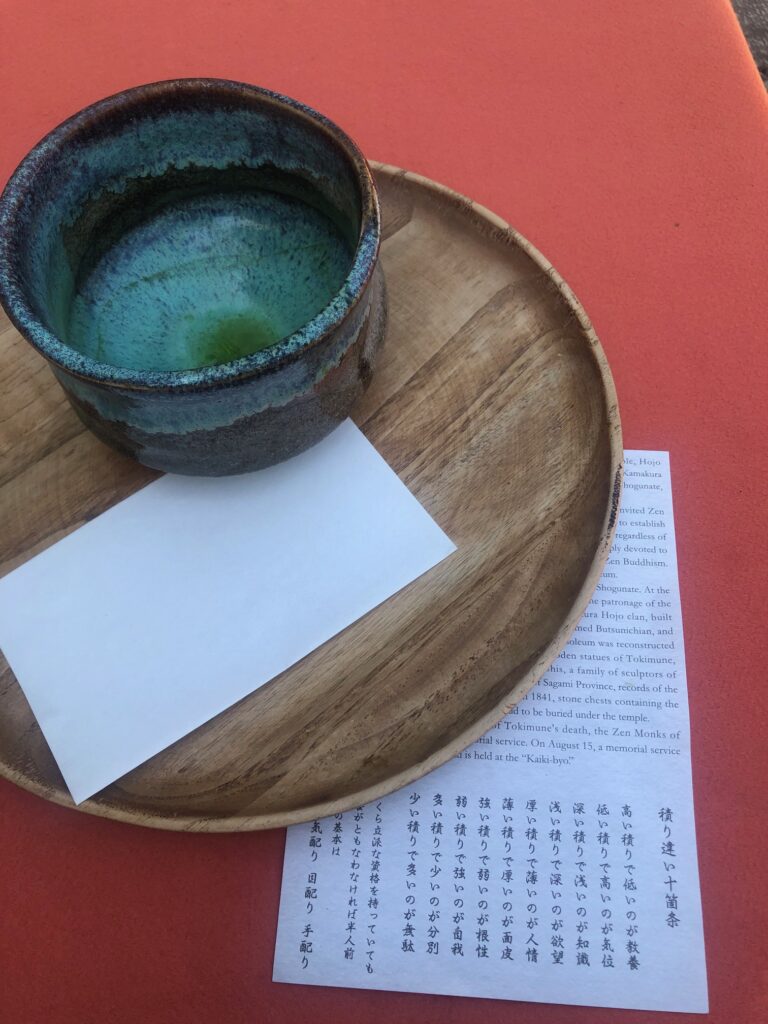

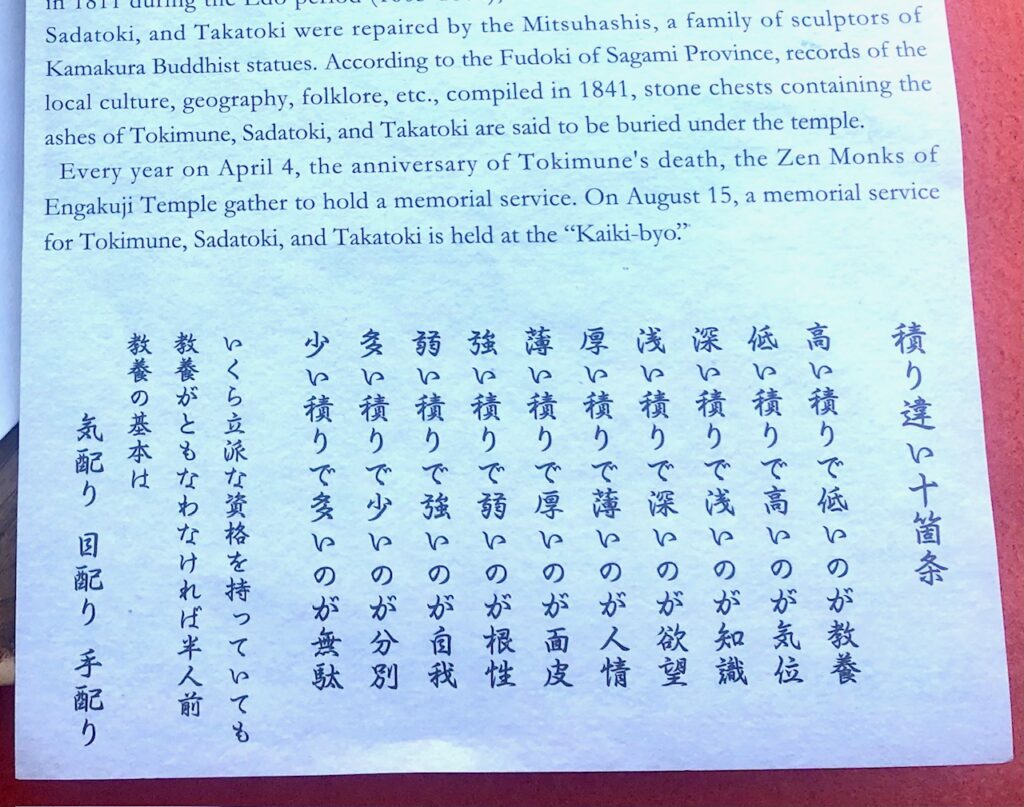

朝早めゆえuncrowdedというよりemptyという、淋しげでいい感じの茶屋で一服。右手は時宗候霊廟。世界一楽しげな霊廟かもしれない。

落雁3個がつく。宴のあと。Hello. I spy a list of some cautionary wordplays.

うーむ。寺院とするような。

You talking to me? I’m the only one here. You talking to me?(In homage to R. De Niro)

幾千万両の山門 夜飛び上がり夜明け前に戻ってくるのか いつか飛翔を見たい

駅前の いつか寄りたや 中華店

まだ開いていない。10日間毎食中華だった中国旅行を想ひ出す。ちっとも厭ではなかったのは前世に長安あたりにいたからかもしれない。いや、あそこにはムスリム料理もあるわけだから。サム・北京パか。Thanks for being with me.