No dice? Yes dice! It’s just no rice!

採れ始めたキュウリにこだわる日々。締切間近で簡単に腹満たしは? で姉から送られて来た海苔で自作を巻きました。海苔の開いた部分に塩を掛けて完成。行けます。

同じclusterでもコロナ(COVID)関連でなくミニトマト(cherry tomato)の花房もまたそう呼ばれることを私的大発見として先にアップしました。

Yummy clusters.

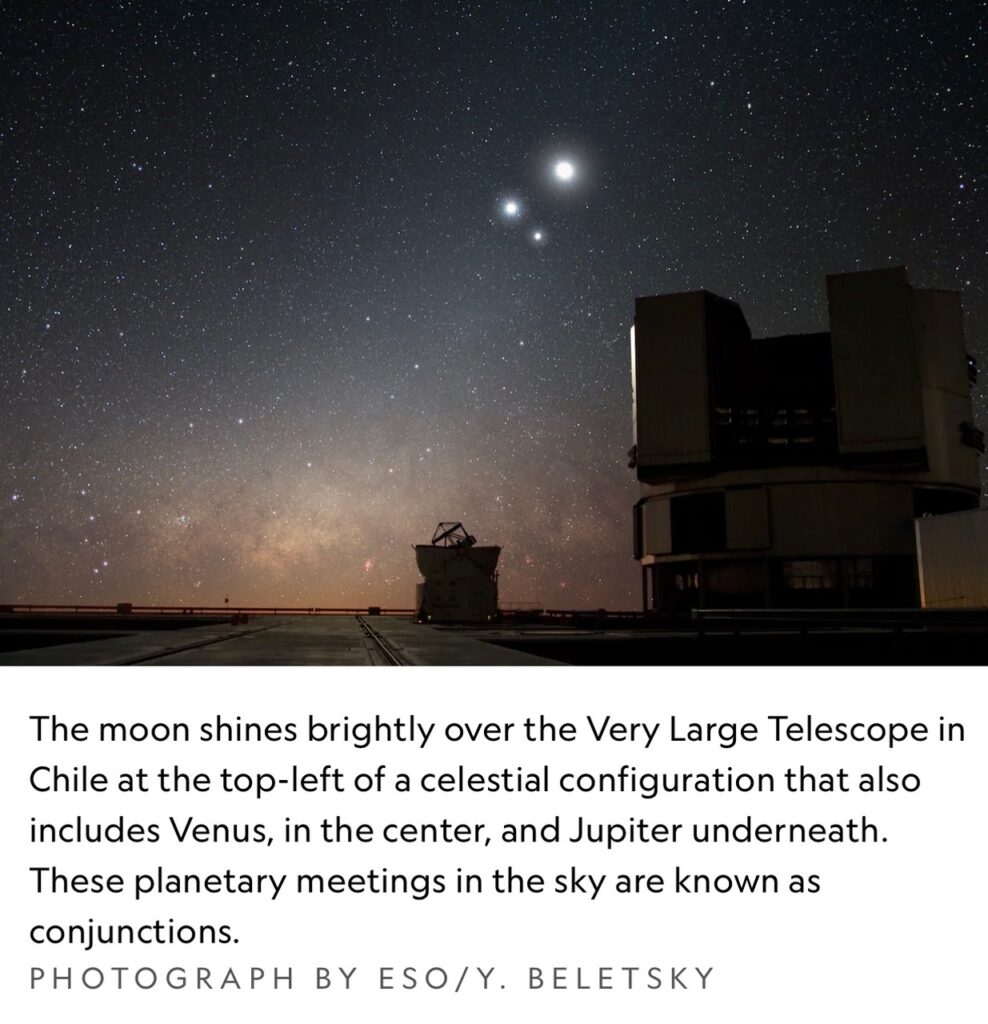

ところが、今進行中の惑星直列を扱った記事に、もうひとつのクラスターを発見しました。

最後の行に出ました! ところでこの写真。私にはどれもこれもクラスターに見えてしまう。top-leftではなくbottom-leftに斜め一直線になったトマト的なものがありますが、あれではない・・・? 右上に輝く月のお供は金星と木星とのこと。国名Chileは「チリィ」、米語には「チレェ」の発音もありますが、この大望遠鏡のあるあたりは___でしょう。(空所に最も適切と思われる語を入れなさい)

今号のコンテンツ

SECTION 1 家探し (ストーリー。PCで見つけて大いに気に入り、実物を見てがっかりし、2軒目を内見して申し込み、結果を待っていると・・・)

SECTION 2 日本の夏の風物詩 (蕎麦、セミ、蚊、ウナギとアナゴ。観光ガイドイングリッシュとは違って、基本情報をシンプルかつさりげなく会話に混ぜ込み例を是非ご参考に。和英合体ユーモアも解読できます)

SECTION 3 あれこれ用を足す (モール、自動車整備店、帰りに寄る、コーヒーの買いだし。毎日よくしていることを、普段絶対にしない英語でやってみましょう。疑似体験オンパレード)

舌ひねり物トレーニング (早口言葉。絶対不可能の音の世界に君臨する巨峰に挑戦)

A Song 4 U 歌 Look for the Silver Lining(誰でもうなずけるメッセージとシンプルなメロディ。Jeffさんのギターと私たちとご一緒しましょう)

One-Two Crossword (小と大のクロスワードパズル。両方の答えを合わせるとあるイディオムが)

しっかり!英文法・英語表現の解説(ダイアログ各所のキモの端的説明集)

秋まで飽きません。

日常英会話の技術と面白さを疑似体験できる音の世界です。このシリーズで日常的英会話のベースを作って育てましょう。進行はラジオの「楽習」とほぼ同じです。良いテンポに乗って、聞く、読む、書く、話すの練習が楽しめます。

生涯2本目の収穫直前。待ちすぎた感じ。皮が厚め。

英語圏初の歴史的大辞典とされるのが、印刷技術や識字率が向上した18世紀に編纂されたA Dictionary of the English Language(1775)で、編者はSamuel Johnson他0名。ソロの偉業。意味を定義してはその使用例を諸出版物から引用するというスタイルでした。

さて同氏は「キュウリ」をどう思っていたか。これは皆さんが私だったら、抱いて当然の疑問であるに違いない。以下その定義。

“It has been a common saying of physicians in England, that a cucumber should be well sliced, and dressed with pepper and vinegar, and then thrown out, as good for nothing.”

「イギリスの医師たちによく言われていることだが、キュウリは上手にスライスし、胡椒や酢で味付けし、それから捨てるべきである、役に立たないものとして」

キュウリを粗末にしたのは、ローマ皇帝だけではなかった。水分含有量の高さゆえ、暑い夏にCOOLな野菜として認められていたようだが、”食べ物”としては見ていないような発言ではないか。医師も医師だ。人生の夕げ時に野菜を育て始めた(いつ飽きてしまうかは別として)者にとって、かつ全国のキュウリファンにとって、実に不届きな発言。ドアを堅牢にロックして借金取りの訪問をはねのけつつ執筆を続けたといわれるジョンソン氏にとって、キュウリ一本だって有り難かったのではないか。暑さの夏には何本あってもよかったのではないのか。それとも魚肉ソーセージで育った者はマルハを嫌うというあの一派か?(私はナポリタンに入っていないと気が向かない派だが)。

その翌朝、大事に、そのままの味を、と思ったら、こんなごはんになった。

そのままを食したくて”ぶつ切り”に。キュウリのブツ。紫蘇を忘れた。「このまんま」でもいいような。

そのまんま同士が寄り合う朝ご飯。これに味噌汁で「雨ニモ負ケズ飯」。いつでもすぐできる。塩を少し振ってもいいか。そのまま寄り合い主義の名言があった。キュウリも登場する。「(人種の)坩堝」でなく「(人種の)サラダボウル」が良いという米国の教員ジェイン・エリオット氏の、一時爆発的に行き渡った言葉。

We don’t need a melting pot in this country, folks. We need a salad bowl. In a salad bowl, you put in the different things. You want the vegetablesーthe lettuce, the cucumbers, the onions, the green peppersーto maintain their identity. You appreciate differences. Jane Elliott

この国に坩堝(るつぼ)は要りませんよ、皆さん。要るのはサラダボウルです。サラダボウルには色々なものを入れます。レタスやキュウリ、タマネギやピーマン、野菜それぞれのアイデンティティをキープしないとね。違いがありがたいわけです。

rice bowlからsalad bowlへ歩いたあとはほんとに歩かないと7千歩。少し減ったか目標。

ローリングストーンズのAs Tears Go Byに

It is the evening of the day

I sit and watch the children play

Doing things I used to do

They think are new …

M・ジャガーは自分が昔遊んだゲームを子供らが新しいと思ってやっていると言っており、それは僕がした”新”発見のクオリティに通ずるコメントに違いありませんが気にせずにそれを披露すると。

紫蘇の葉はタテヨコ十字に展開する。この大きくなった2枚を取ると、次に中央のヨコ2枚が大きくなり、それを繰り返す。だからいつも2枚ずつ取っていくとやり取りがリズミカルになる。これだと背丈もそれほど伸びず、葉の生長の速いこと。You can almost see them grow.

そしておそらくそれを続けないと、紫蘇はOkay, my job is done.とばかりにそのまま茎を伸ばし花を咲かせ種を作りそれが散って次世代に繋ぐことになるのでしょう。現在20センチほどの高さの2本の紫蘇から今日はこれだけ取ってみました(まだ大きい葉は残っている)。これもI got the rhythm.だからでしょう。紫蘇は1食に6、7枚たしなむ程度ですが、このPick the opposite leaves at a time.に気付いて以来、日々紫蘇取りに十字しています。

残ったものは冷蔵庫。

茎のずいぶん低いところで結実して育ち、とうとう実が地面に届いてしまった。ガツっと音はしなかったけれども、こちらのショックは大きく、為す術もなく数日気をもんだあと、小レンガの半欠けの部分に実の先をのせ、さらに育つようにするも、その数日後、もぎる。というかハサミで切り離す。主軸から出た実は主軸近くで切るべしとのことなのでそのように。

It’s nothing to sneeze at.(それはくしゃみをかけるべきことではない)とは「それは(金銭面・経済面で)ばかにならない・軽視すべきでない」という意味。

自分的にこの初ナスのありがたみを言い表したいなら、それをこの慣用句に結びつけ、主語を「無料のもぎたてのナス」として経済感を漂わせるなら

A free freshly-picked eggplant is nothing to sneeze at.

と苦しく言えるかもしれない。いや、もう言ってしまった。が、それもこれも、

A free freshly-picked eggplant is nasu-ing to sneeze at.

と言いたかったから、山なすイディオムからこれを選んだのである。日本語を知る人々にもまずまずと思うし、これでもう憶えちゃった方もいるのでは?

なお、英国英語では、nothing to be sneezed atの形になる。

The cucumber is bitter? Then throw it out. There are brambles in the path? Then go around them. That’s all you need to know.“ — Marcus Aurelius, book Meditations

「キュウリが苦い? それなら捨てよ。道の先にイバラがある? それならよけて通れ。それだけ知っていれば十分。」 マルクス・アウレリウス 自省録

彼は進軍と凱旋がルーティンであるローマ皇帝のひとり。哲人君主とされ、映画『グラディエーター』ではホアキン・フェニックス演じるコンモドゥスの父リチャード・ハリスであった。

キュウリは昔からどっさりと生り、栽培も大いに行われていたようで、このようなキュウリを粗末にすることばが生まれたようだ。

現代トーヤマ庭国の場合、キュウリは貴重。