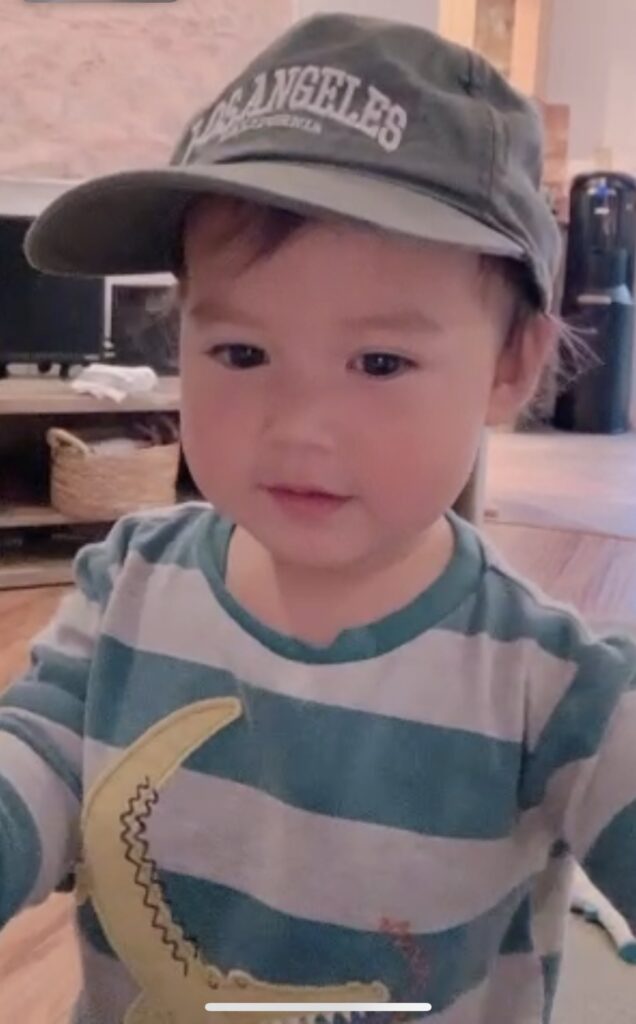

You probably didn’t know my grandchild, Morina Pino, is in the running for Baby of the Year! She’s actually in 4th place right now. If you’d like to cheer her on, just click the link below and vote one for her!

If you have the time, you can vote on a daily basis as well!!

孫のMorina Pino が「今年の赤ちゃん」に立候補したことはご存知ないと思います。モリナは現在第4位にいます。応援する!という方は下をクリックし、清き1票を! お時間が許せば、毎日投票することもできますよ!!