I’ve been here just a year and a half, but I’ll get into the swing of it soon.

Photo by Melissa Toyama Pino

ゴミを出す(TAKE OUT THE TRASH/GARBAGE)ことは、英語圏では通常、夫の仕事のひとつになっている。

The tradition of men taking out the trash is a social construct that has evolved over time.

social construct 社会通念 over time次第に

ところが、次のような痛ましい出来事が起こることがあるようだ。宝くじに関する話である。

In England, an elderly lady won the $181 million Euromillions lottery, but her husband threw the ticket away. It’s the only time a wife has wished her husband didn’t take out the trash..

実にザックリと、

trash dry

garbage wet

ただ、両者が意味の区別なく使われることも多い。

雪が降った翌日の今日。よく見れば高校時代の自己と酷似した日。ALL-FIVE STUDENTという目標に熱意を喪失した頃だが、話は熱でなく気温。

摂氏で育ったのち、華氏で育った人々と仕事をするようになった方もいらっしゃるだろう。私もその一人で、面倒なので放っておいたが、華氏人と暮らし始め、無い知恵を絞ることになった。

C x 2 + 32 ≈ F

が、私の華氏への道だ。頭の中で3x2+32とやって、

It’s 38 out.

と発する。スマートな電話では37だが、1度くらいの差で信用を落とすような会話ではないので気にならない。それに、It’s about 38 out.というのはどこか奇っ怪。「外は38度くらい」より「外は38度」と話題にしたほうが自然だ。気温が上がると計算も何だが、まあいい加減が良い加減。

About right is good enough.

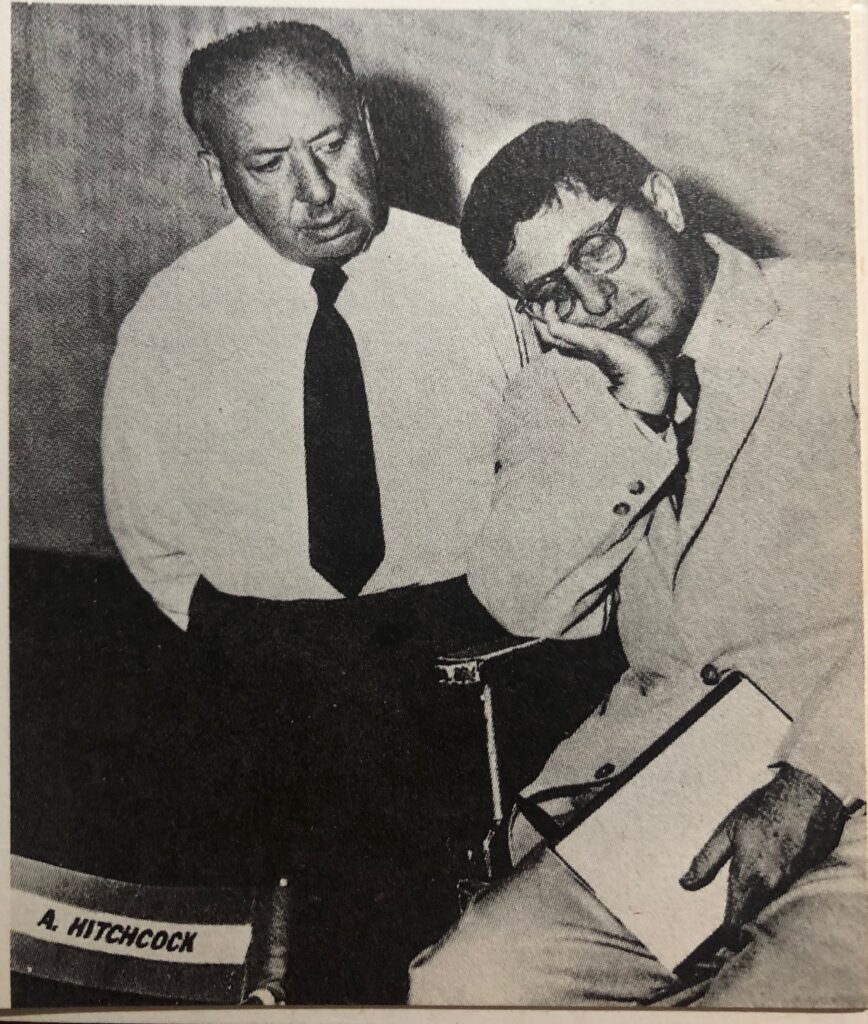

映画『知りすぎていた男』の制作中に監督アルフレッド・ヒッチコックが音楽担当のバーナード・ハーマン(ヒッチコックの諸作品、ハリーハウゼンの代表作数編、『タクシードライバー』など多くの映画音楽を手がけた)に助言を求めている。(ハーマンは寝ているのではなく、目を半ば閉じてアドバイスを与えていると思われる) “Movie Nostalgia”より

昨年、He is a keeper.(彼は大事にしたい人・キープすべき人だよ)という意味の表現に関する質問があった。父が娘のボーイフレンドを評して言う言葉だ(23年夏号・ダイアログ14 Having a Heart-to-Heart Talk)。ご質問の主旨は、keep する対象が彼であり、keepという行為をする人(動作主)は彼ではなくて娘だから、He is a keeper.ではなく、She is a keeper (of him?).では? というもので、まさに正鵠を射ている。

英語の-erはagent(動作主)を作る働きがあり(比較級も作れるが)、batter、pitcher、catcher、runner、swimmer、bartender、driver、influencerなど例に事欠くことはない。

こう並べてみると、やはりHe’s a keeper.は理屈に合わない-er使用だと考えるしかない(ただ意味はこれで通るのだから面妖だ)。

回答を、That’s a good question!(本当にそうなので)で始めたが、以来、このfaultyな造語の例が他にないかと思いつつ日々を送ってきたところ、今日、20年くらい前に買った古本のコーヒーテーブルブックに、上の写真とキャプションを発見した次第。

動作主を表す接尾辞は他にもあって、例えば-antはお馴染みだ。assistant、servant、accountant、immigrant、participant、などなど、これまた例は少なくなさそう。なんと、rehabilitantまである。

イントロが長いので、now to the point。

☛ consultantはどうなんだろう? と上の写真とキャプションを見て気が付いた。

Hitchcock consults Herrmann.

ということだから、Hitchcockが動作主で、-antの理屈から行けばHitchcock = consultantだ。

ところがHerrmannこそconsultantである。実はこのプロダクションでの彼は音楽担当のdirectorだから、『鳥』の例をあげてみる。The Birdsは子供の歌が音楽と言えば言えなくはないが、あとは車や舟の音以外は、鳥の声と羽ばたきだらけで、それらはすべて電子的に作られたものだ。ヒッチコックはその音響部門の相談役にハーマンを起用している。役職名はSound Consultantである!

もう一度まとめると、ハーマンは相談や質問を受ける側、音響担当者は相談や質問を(consult)する側となる。で、やはり-antの保守的な造語ルールから言えば、音響班=consultantだが、どっこい、ここでも、ハーマン=consultantである。

例が見つかったので質問者の方に報告すると共に、皆さんも目を半眼にしていかがでしょう。富士の山ほどあるのかもしれず、大漁唄い込みのレコードも用意して、ご報告をお待ちする次第。

その火に燃料を加える、と直訳。論争やよくない状況を一層悪化させる、という意味。Cambridge Onlineの定義と例文では:

to make an argument or bad situation worse:

The discovery that the government was aware of the cover-up has really added fuel to the fire.

<・・・がadd fuel to the fire.>という形でよく使われる。

あるいは、まず起こったことを言い、They discovered that the government was aware of the cover-up.(その隠蔽工作を政府が知っていたことがわかった)と言い、And it added fuel to the fire.(それが火に油をそそぐ結果になった)と使うこともできる。

あるいはまた、It/This would be adding fuel to the fire.(火に油を注ぐことになりかねない)といった言い方もある。

fireの前の(限)定冠詞theは「すでに燃えているその火」を表し、問題がすでにあることを示しています。

語源は中国だろうと「加油」は「もう一踏ん張りっ!」という掛け声で、燃ゆる闘魂に油を加えよ、ということらしい。

では日本かと思えば実は古代ローマ発祥という。ローマの道がどうやってここまで通じたのか。

怪我に侮辱を加えるために、と直訳。すでに打撃を受けた者や状況に追い打ちを掛けるように、という意味で、IN湿な響きあり。「追い打ちを掛けるように・・・」「・・・と、踏んだり蹴ったりであった・泣きっ面に蜂だった」のように訳されます。

Merriam-Webster Onlineの例。

People were forced to work longer hours, and to add insult to injury, the company decided not to give pay raises.

<最初に「踏んだり=無理矢理より長く働かされた」を述べ、and to add insult to injuryと言って、「蹴ったり=給料を上げないことにした」を加える>というパターンが定番です。

and as if to add insult to injury

と、「まるで、あたかも」の入った形も同様。

この動画からのINは明るい。

ボールを容器に入れて”Innnn!”

概念をつかみかけているのかな。

YouTuberのMs. Rachel(Toddler Learning Videos)のインフルエンスがあるという。

皐月とMayが語源だとは、娘がトトロを見始めたころに気付いたが、トトロのそれはとんと考えずにいたところ、ネットに、”ある子供が「所沢」をトロロザワと言ったことから”とあった。「トーモコロシ」もあったなあ。

”日本語「とろろ」はTROLLの意味で・・・”というネット情報があった。例えばFreedictionaryによれば、

”(in folklore) an ugly creature depicted as either a giant or a dwarf”

とあり、トロール網をバイパスし、個人的軍配は「とろろざわ」に上げ、TROLLにGood-bye.となった。

ディズニーアニメに代表されるミュージカル風発声を用いず、日生劇場の最後列に当てる気など全くない糸井重里の声で時々日常に引き戻されつつ、ゴジラもサタンも出て来ないのに、おっかない猫バスなんかが急に走って来たりする非現実の世界に浸れることは、40代の僕にとって実にクールなことだった。雨のバス亭に・・・だっけ?

.

拙番組の聴取者で拙ブログにもいらっしゃると仰る翻訳家の桑名真弓さんから、この度書評家としてもデビューされたとの知らせを受けた。

記事の1つは、個人的に実に立派でripperだと感じ入っている映画Pulp Fictionと並ぶOnce Upon a Time in Hollywoodの物語版に関したもので、何と監督Q・タランティーノ自らの筆になるものだ。桑名さんの書評には映画や英語版からの視点もあり、まずは原書へとばかりに取り寄せると、お話のとおり映画とはまた違う視点と展開があって大変面白い。僕は映画のノベライゼーションはまず読まないが、書評に引かれて扉を叩くや、画面と同様に躍動するタランティーノ監督のリズム感、語彙力、そして語り口の世界が待っていた。翻訳の評判も良く、和英を比較するのも楽しそうだ。

もう1冊は、米国を舞台にイタリア系移民とムスリムの恋人を中心に展開するとある。二人の人間が文化的な障害を越えて引かれ会うという現象の「なぜ」が僕には未だによくわからないのだが、2016年、多様化の高波に揺さぶられる人間模様を、Diversity、Equity、Inclusion、Racism等々が混濁し洪水化した現代から眺めるのは意義あることと思う。

『その昔、ハリウッドで』

https://note.com/yasushi_kaneko/n/n1a5a201b8bd1

『なぜではなく、どんなふうに』

https://note.com/yasushi_kaneko/n/n29a1467522d5

どちらも『図書新聞』にご寄稿。