食パンのスライスの端を「耳」と呼ぶのが日本語、crustが英語になります。

「地殻」もcrustです。

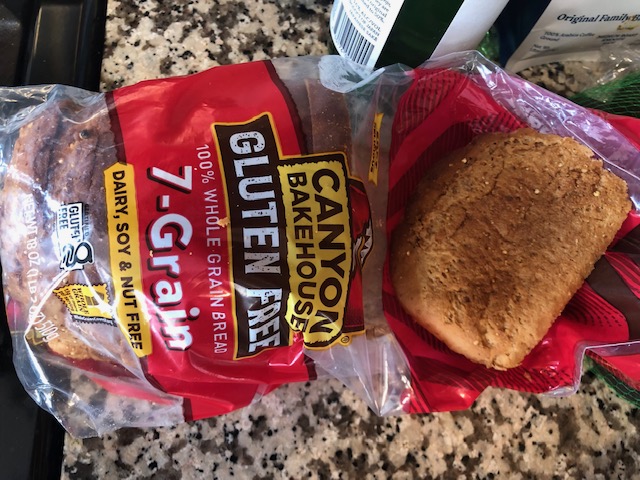

一斤の端はどうでしょう。

HEELと呼ばれます。「かかと」です。通常一斤に「かかと」は2個です。

Does anyone want a heel?

トーストを焼くときによく使われます。

日本語では?

居候中の家があるCalabasasという町の名は、一説にスペイン語で「かぼちゃ」「瓢箪」から来ているという。7割以上の地名がスペイン語ベースであるカリフォルニア州らしい。

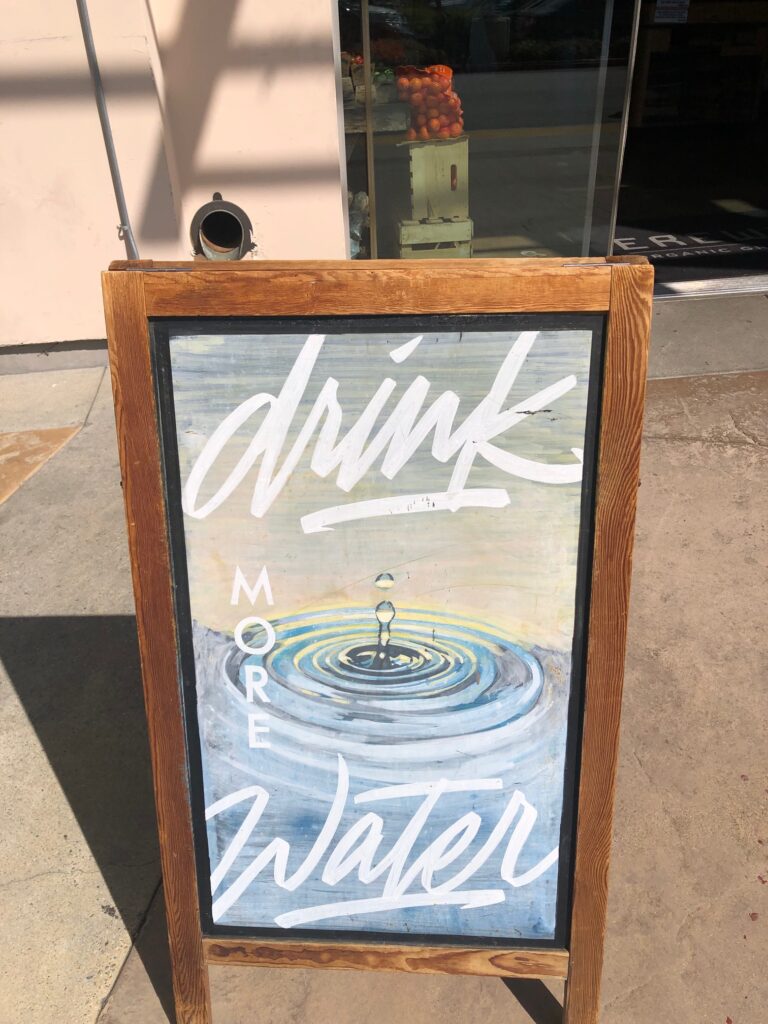

運動がてら近所のスーパーまで娘とカミサンにくっついていく。入口にこんな明るい命令形の看板が。

乾燥地帯なのだから仕方がないかな。その裏には

うーむ。A Nice Dayの冠詞も形容詞も格上げするわ・・・着飾ったEVERをあしらうわ・・・人生最高の日をスーパーでとはThat’s asking a bit too much.ではと首かしげておると、全商品organicで、我が身がorganicであることをわすれてしまうほどのhigh-end super marketだった。

The SPRING issue of this spoken English learning periodical magazine will be out tomorrow at bookstores and online and its podcast is also getting started! Learn with us! Enjoy English! And Japanese, too!

22年度の『冬号』はもう聴けます。この一年いつでもどこでも楽しんでください。入門なれどしっかり大人扱いいたします。

・Spotify

https://open.spotify.com/show/29JUtXwFDEp9l29FDJBAfp

NHK出版・NHKサービスセンターから届いた情報です。

『遠山顕のいつでも!英会話入門』は、テキストからダウンロードするほかに、パソコンや携帯からポッドキャストとして聞くことができるようになりました。 次のサイトに行くだけでOKです。

・Spotify

https://open.spotify.com/show/29JUtXwFDEp9l29FDJBAfp

途中で巻き戻すことも早送りすることも可能です。 さらにアプリだと、0.5~3.5倍の倍速・低速再生もできます。

ということです。もう『冬号』は聴けます。『春号』は3月14日発売と同時に聞くことができます。試してみてください。ラジオ放送と同じpleasantなテンポで進みます(チャットやや増えました。リピートも練習も出来ます)。テキストと共に楽しめば話力凜々瑠璃の色!

桜まで咲き始め、目の縁まで春めくような三月がマーチニン!となった。バルコニアンとしては冬を通して元気なパンジーの快進撃の頼もしさに目をしばたたいている。

そのpansy(サンシキスミレ、パンジー)の語源を、ONLIEN ETYMOLOTY DICTIONARYで見ると、Old French pensee. pencee “a pansy,” literally “thought, remembrance”、つまり「思考、記憶」とある。

同辞典は、So called because it was regarded as a symbol of thought or remembrance.「思考や記憶のシンボルとして考えられていた」と終わる。

Wikitionaryに飛ぶと、多分と思っていた説明が、the plant resembles someone that is in deep thought, with a lowered head. 「この植物は、頭を垂れ、深く考え込む人間に似ている」とあった。思わず象徴的な膝を叩く。私なりの Eureka moment(発見の瞬間、めっけモーメント)だ。

ボンヤリ噂には聞いていた語源の謎が解けてスッキリ。Case closed!

さてこのパンジーが、もう「顔」にしか見えなくなってしまった小生バルコニアンの”怪奇”な「現象」については、次の話で(私がさらに)学びます。ご興味あらば、ご一緒に。