Iが縮小しているのはトレンディではあるけれど、それは置いておいて、これは前々回にHATE WHEN …と一緒に取り上げたHATE IT WHEN …の例です。人生を歩むうち、次第に笑えなくなるジョークですが(^_^)、ついでにもう一例。

『スターウォーズ エピソードII』で、話の腰を折って飛びだしていく弟子を師匠が嘆く場面です。名セリフのひとつにもなっているようで、「彼のこれが実に嫌だ」という気持ちです。

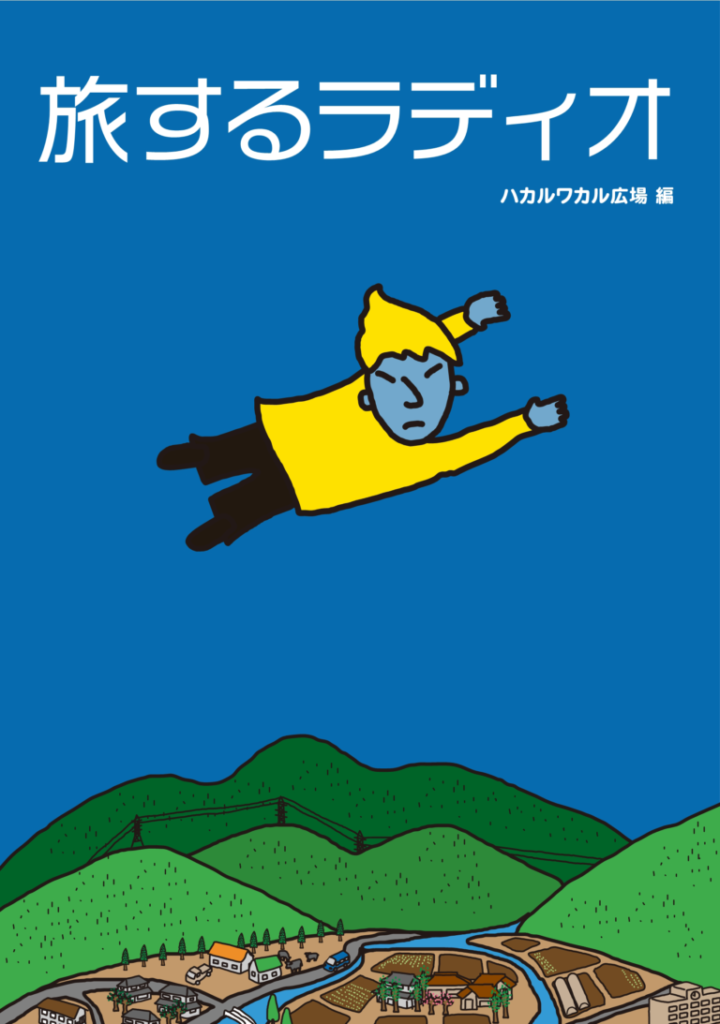

八王子市民放射能測定室「ハカルワカル広場」の代表で大学の英語劇でご一緒した西田照子さんが最新のブックレットを送ってくれました。

『旅するラディオ』

ウラニウムはどこからどんなふうにやって来てどのように使われるのかというプロセスを、子供にも大人にもわかりやすく、偏らず長くならず必要十分に興味深く絵入りで語ってくれます。

「ラディオ」とはおそらくRADIOACTIVE(放射性)のRADIOがベースになっているのでしょう。私も1981年から昨年まではRADIO-ACTIVE(ラジオで活動する、これは私用の造語ですが)だったわけで、彼の長寿には負けますが、この偶然を見逃さず紹介します。

このへんでウラニウムのことを一度シンプルに理解しておきたい、冷静にわかりやすく説明したい、月光が一瞬にして山全体を照らすようにわかりたい、絵入りで子供に語ってやりながら実は自分でも把握したい、分厚い本でないものがいい、無料ならなおCOOL! 、といった様々な考えの方々にピタリです。

オーストラリアのオリンピックダムから出発して八王子の町角に至るラディオ君の旅を絵解きで追いかけてみては。

詳しくは: https://hachisoku.org/blog/?p=9611

『旅するラディオ』刊行記念朗読&お話会

どなたでもご参加になれます。参加費は無料

*とき:5月7日(土)10時~12時

*方法:zoomによるオンライン方式(ハカルワカル広場にても参加可)

*参加方法:オンラインでの参加は次のURLよりご参加ください。

URL:https://us02web.zoom.us/j/87925295352?pwd=SERQMUFaT2JBMFVIUlZsWHlMQ1NEZz09

過日、初めて行った青木神社の拝殿の前に立っていると櫻のはなびらがはらはらと。見上げると樹上にリスがいて花を食べている様子だがはなびらのはらひらと落ちること落ちること。食べるなら食べる、落とすなら落とすとはっきリスべき。

外に出ていらした宮司さん、親切にあれこれ説明頂きインスタント学問所となる。英単語はこちらが付与。

リスは木の皮をはぐ(BARK)とその下の樹液(SAP)を飲むらしい。ポカリスエットがあるだろう。歯がかゆいのかもしれない。ケヤキもやられていた。白い枝があちこちにあるのを教えていただく。

余談1。Wiki売りをすれば、ケヤキは日中韓台中心で英語名はラテン名のみ。KEYAKIでよいでしょう。なかなか風情のあるスペリング。車の名にもなりそう。

余談2。BARKの入ったイディオム。bark up the wrong tree 見当違い(の非難)をする、お門違いである

ただし由来は「猟犬が獲物を木に追い上げ、別の木に逃げ移られたにもかかわらず、下からその木の上方に向かって吠える」というのもの。ここでのBARKは「吠える」。

君、櫻の木の皮をはぐとは一体どんな了見なのだ!と怒ってStop barking (up) the wrong tree.と意見をすれば、ある程度洒落にはなるけれど、He’s not リスning.

俳優キアヌ・リーブスの言葉です。演じるジョン・ウィックのセリフではないようです。ちなみに同名の映画シリーズは、codes「掟」を破れば深刻な結果となるThere are consequences.というテーマで、ギリシャ悲劇のようなおどろおどろしさがあるといわれ、物語はウィック氏自身の掟がからみながら重大な結末へと向かうわけで、テーマを意訳すれば「ただでは済まされない」ということ。

ただ、ここで済ませたくないのは上の最初の文型

I hate when …. 「・・・というときが嫌だ」

です。

I hate English. I hate studying English. I hate to study English.は、名詞や名詞句をHATEの対象に持ってきています。(LOVEでも同じことが言えますが)

そして、when ….という節は、やはり同じHATEの対象として、SVOのOとして使われています。

LOVEも同様に、

I love when he smiles at me.

と言えます。

I HATE IT/LOVE IT when ….

という形が標準と言われ、IT付きのほうが形が良いと思う方も多く、IT無しは米国英語に多くみられます。ただHATE/LOVEの部分に、REMEMBER、FORGET、KNOWといった動詞を持ってくると、

I still remember when he ate up three bowls of gyudon.「彼が牛丼を3杯平らげたのをまだ憶えています」

I can’t forget when our team won the contest. 「私たちのチームがコンテストで優勝したのが忘れられません」

I know when she’s leaving for Canada.「彼女がカナダへ行くときを知っています」

というのはごく自然で、これらもやはり節を対象として、Oとして扱っています。「彼が牛丼を3杯平らげたとき私は思い出す」という意味ではないわけで、

HATE/LOVE when ….は、REMEMBER/FORGET/KNOW when …と同じパターンに属する

と考えても理屈は通るはずです。

毎日、巨大な数の英語通信がインターネット上で行われる中で、このアメリカ英語に多いHATE/LOVE when ….(おっとLIKE when …. もあります)の言い回しはHATE/LOVE/LIKE IT when ….と肩を並べ、世界を駆け巡っています。

確かに米国人のリーブス氏から広くはハリウッド等の英語まで、米語の影響は大いにありそうで、私もどこかで学び、スタンダードとされていたI LOVE/ HATE IT when …. のITをドロップしてしまう人々が若者を中心にこのところ急増しています。

BBCアーカイブで見つけた1957年のニュースです。気候変動などの影響で長くは続かなかったようです。

『いっしょうけんめい きょうまで生きてきたと! 長崎県立養護施設「向陽寮」の元寮生たちの手記』(ファミネット刊)の編者でもある作家の鶴文乃さんからお知らせが来ました。昨年NHKETVで放送されたドキュメンタリー、

「ひまわりの子どもたち~長崎・戦争孤児の記憶~」

の英語版が4月2日(土)午前10時10分からNHKワールドで放送されます。以下のような内容です。

原爆投下後の長崎で、GHQの指示を受け設立された戦争孤児収容施設・向陽寮。寮長の餅田千代が育成記録を残していた。千代は、盗みや乱暴が染みついた孤児たちと風呂に入り、自立のための教育に奔走する。やがて、千代を“お母さん”と慕う子どもたち。高度経済成長期、就職して社会に飛び出すが、待っていたのは戦争孤児への差別や偏見だった。60年ぶりに開かれた同窓会。焼け跡の孤児たちの知られざる戦後を見つめる。

こうした知識をベースにして番組を見ると理解が増すと思います。

この英語は何を言おうとしているのだろう?

この日本語は英語でどう言うのだろう?

英語から始まる学び方は、知らない海へ船を出すイメージ。

日本語から英語を考える学び方は、海図の中にそれらしい島を探すイメージ。

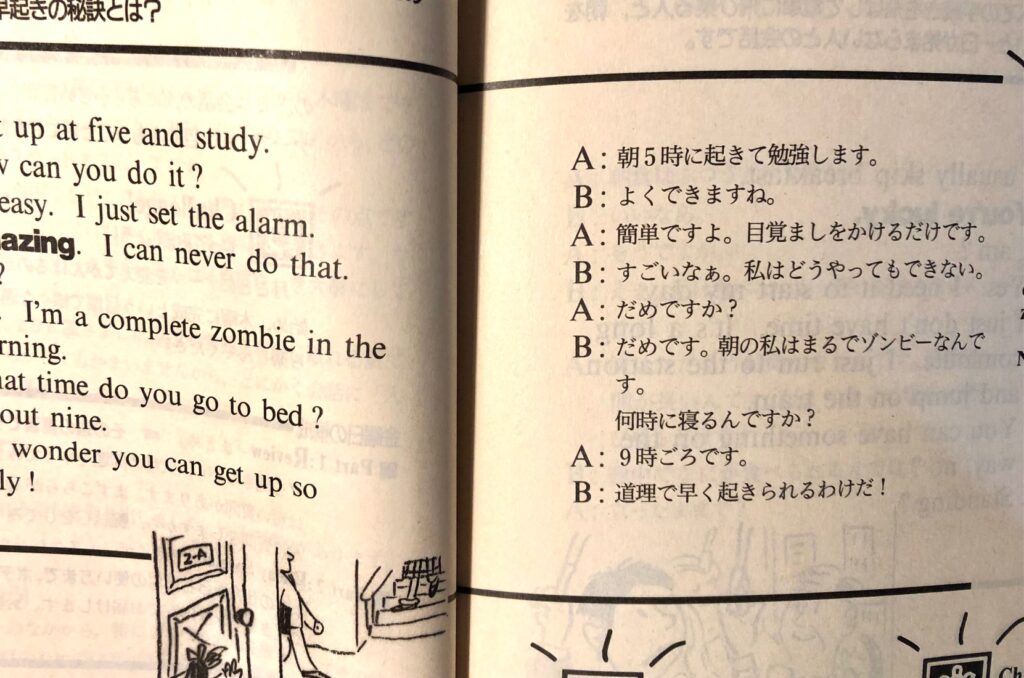

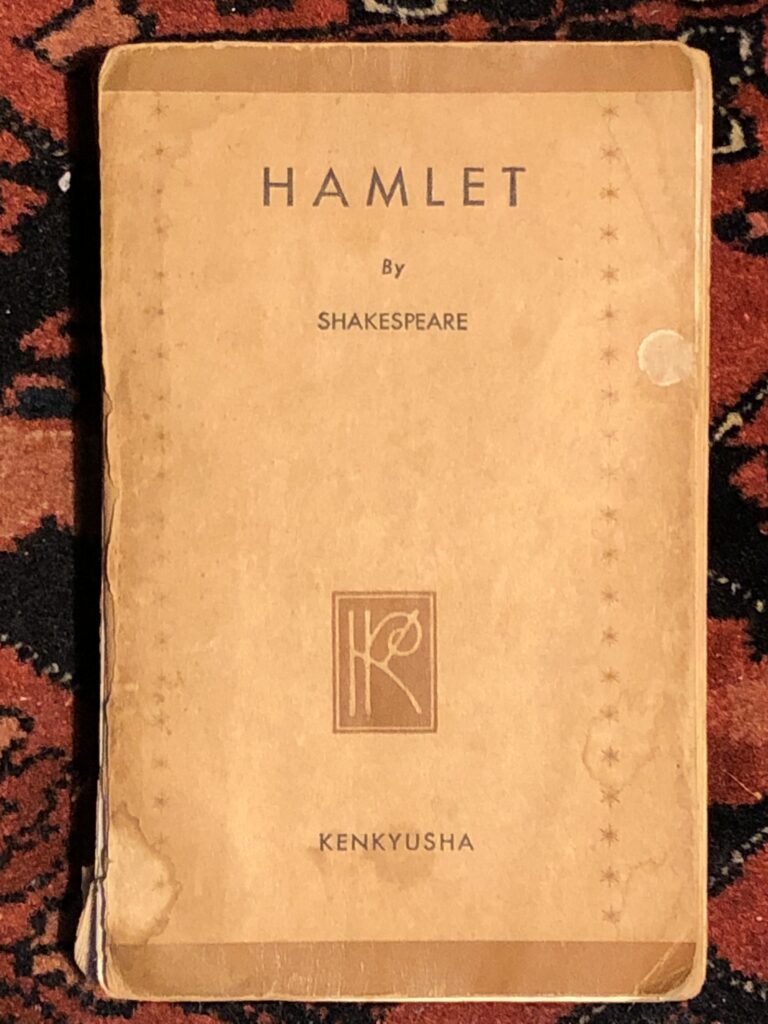

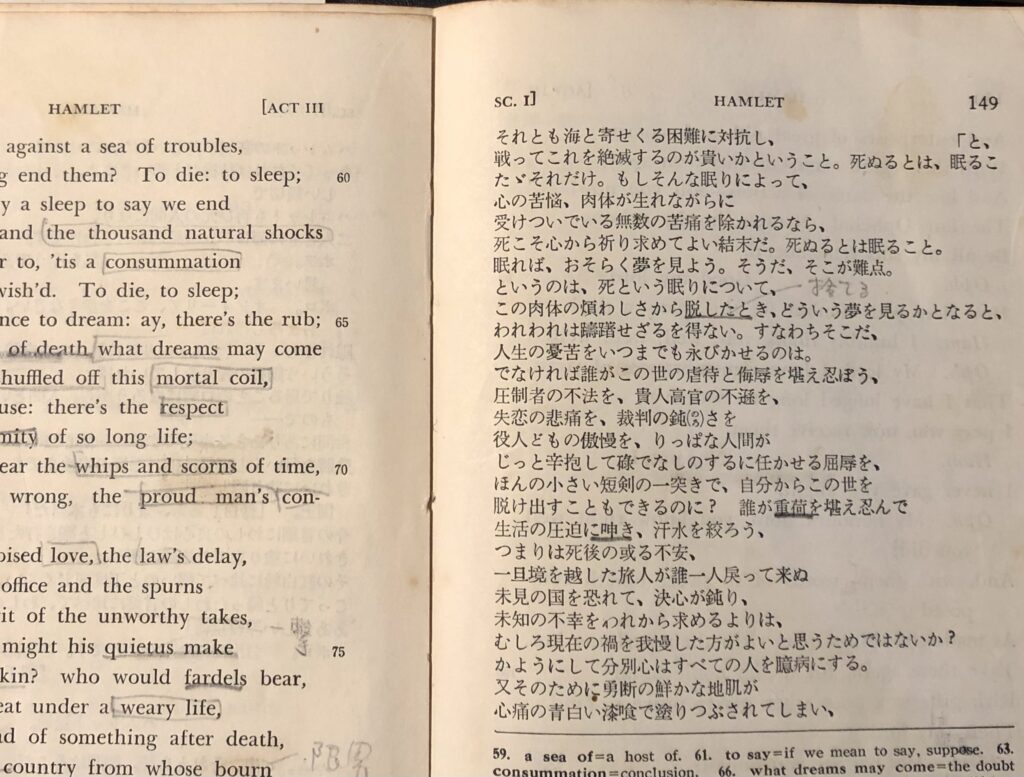

対訳のおかげで、中学・高校・大学と私の勉強は明るいものになりました。教科書には対訳がなかったけれど、参考書類にはあった。ケネディーの演説を暗記したときにも対訳があり、冗談半分に古書店で買った『ハムレット』も、右ページの対訳があったから左ページへの興味を維持できた。英語の海を漕ぎ行くのがつらくなると対訳君が泳いで来てくれた。

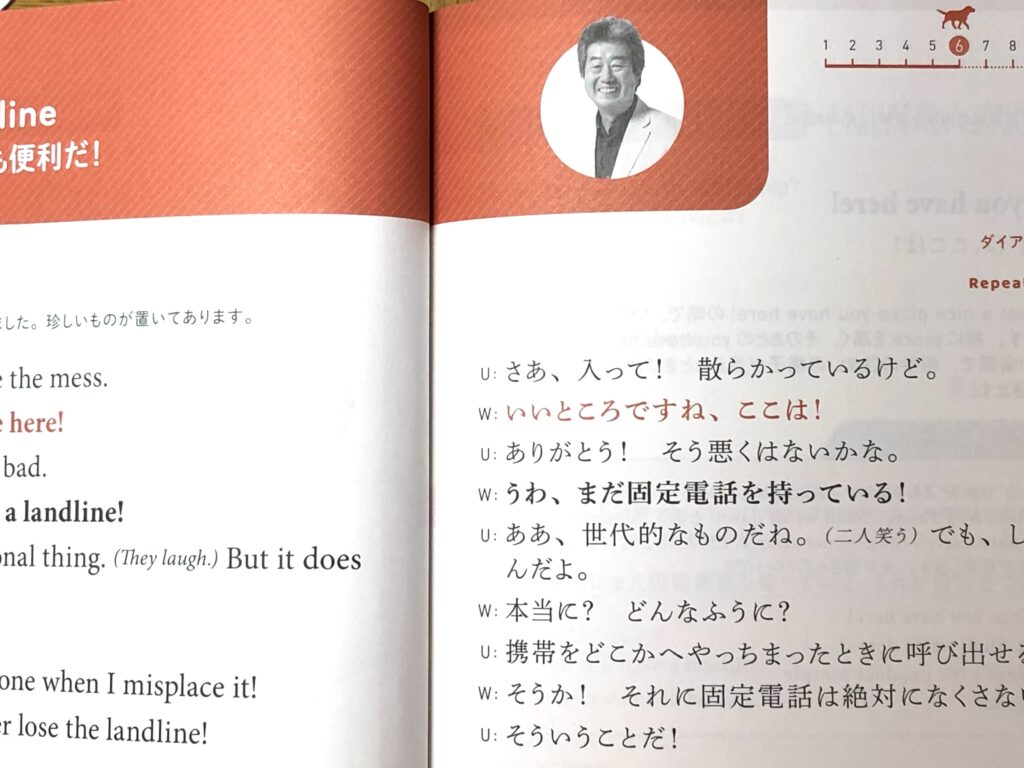

1994年からラジオ『英会話入門』を担当することになったとき、私は編集の方に、対訳をできるだけ大きく掲載するようお願いした。

見開きで右に対訳。そこから興味を持ちはじめてもらう。それが私の対訳君への恩返しだった。こうして「東の門」から入り、西へと向かう。対訳を見るのはズルをすることではなく、自分に興味を覚えさせる”手”なのだと考え方を変えてみると、左右の脳間の往来が盛んになり、楽習へとつながる。

この古書店だ求めた古書がさらに古書になったものの画像は本人には”ときめき”だが、ジュラシックブックで大変恐縮。

まあ、ちらほら学んでいたようだ。この劇は、詩的なセリフと物言いとで(ときどき日常会話が入るけれども)観客をロンドンからデンマークへ一挙に転送するもの。高校生の私はロンドンにも行っていないのだから何センチでも進めば感動したものだ。今も小舟を漕いでいる日本人を北海で見たという報告が時折入って来る。

『遠山顕のいつでも!英会話楽習』でもぜひ、この「東門式」を試してみてくほしい。余白も十分あるので、そこに学んだヒントになる語彙を書き込み、あとで英語にしていく手も有効だ。

ともあれ対訳君の澤村先生と研究社出版に多謝限り無し。

前回を参照頂ければ・・・・・・ドアチャイムの英語はDOORBELLです。

私は1994年から『リスニング入門』を除き2021年まで、DOORBELLの♫Ding Dongを使ってスタートして頂きました。

「うちの者が玄関に行きそうになる」といった逸話を聞かせていただいたことが何度かありました。

このところ、あのチャイムがないと淋しいという方もいらっしゃるようです。私も同様で、そのさみしさを紛らすのにこんなドアチャイムのサイトを見つけました。ボリュームを低くしてどうぞ。

なかなかしっかりしたサウンドで、特に2度続けて押されると、胸騒ぎすら憶えます。

これでは足りないという方には、『遠山顕のいつでも!英会話入門』DLをお勧めします。相変わらずDOORBELLから同じパターンでスタートします。もちろん楽習できますよ。これまた前回同様CMでした。

put A in B AをBに入れる

ここでは家犬(最近は人家の庭に見ませんが、doghouseはpeoplehouseになったのでしょう。猫も野に街に見なくなった春の朝です)が、CMを聴いてドアまで走ってしまうじゃないかとプロテストしているわけです。彼ら2頭のみならず7600犬以上のlikesがあるのだから本気のデモなのでしょう。

スペリングも立派。

「ああ、またやってしまった。つい癖で」と英語で言いたいなら、

Oh, not again. Force of habit. (直訳: ああまた嫌だ。癖の力め)

得体の知れない力なので、aもtheも無しで使います。(『スターウォーズ』の世界では定冠詞と大文字を使いthe Force [理力]として決めています)

焦燥感のみでなく、犬としてのユーモアも咥えたいというなら、最後に、

Doggone it!(ええい、もう! やってい犬!)

がありますが、家の人に嫌われないよう、控え目に。(^_^)