といっても風が刺す漫画です。

と、恐怖小説の王、スティーヴン・キングが言ったからといって、モダン・ホラーを書く必要はないのであって、直近なら日記でも、より短い「分記」や「秒記」でもよいわけで、もちろん、『草枕』的に、商店街を歩きながら考えた、玄関のドアを開けたときにふと考えた、『夢十夜』式に、昨夜こんな夢を見た、英語でなら

I had a thought walking down the shopping street last night.

A thought came to me just when I opened the front door this morning.

I had this dream last night.

と、あるひとつにフォーカスすることも。あるいは”借文”で

Someone told me long ago that I needed to relax.

ペットのいる方は

I love when/that my cat meows at me.

キング氏は端から王だったわけではなく、最初はプリンスでもナイトでもメッセンジャーでもジェスターでも馬でもハンプティ・ダンプティでも何でもなかったわけで、上の言葉は映画作家へのアドバイスですが、アドバイスは人様にアドバイスなど出来ない状態だった頃の、あれでうまくいったのかも!を、このように後知恵でまとめたものが良いと私は思います。

私は「ずるいと言えばずるい訳なのですが、ただ忙しいと言えば忙しい訳でして、こんなに遅い返事になってしまい、言い訳の言葉もありません」と言いながら随分書いたりしゃべったりしてしまうタイプに近いところがあって、アーネスト・ヘミングウェーがボクシンググラブ付きで一歩一歩こちらに向かって来る姿を心に描くことも。

拙ブログを始めたときは大変恥ずかしかったのですが、それが今も変わっていないのですが、「が」が続いていますが、これは直すかもしれませんが、一方「野原の松の林の陰の小さな小屋・・・」のように「の」が続いても、子供として7年過ごした日本の東京の目黒区の私たちの家の台所の入口ののれんが「雨にも負けず」で、その「の」の響きの良さの魅力の虜となってしまい、Kenjiが良くてKenが悪いのかと大宮沢さんに刃向かっても競んないことですが、noはYes!と、一向に「の」の癖が消える気配がなく、宮司の祝詞を聞くとワクワクし、「ほらあの大昔の博多の家の隣の中橋さんのところのあの看護婦さんのお姉さんの名前、何だっけ」「博多の最初の家の隣の中橋さんて理恵子さんのこと?」といった会話を耳にするとゾクゾクし、フォーカスを次第に強めつつ進む「の」のひたむきな姿が頼もしく思えてなりません。ルールはあるかもしれませんが、「読む」は良いとして「書く」の実践するのは和英どちらでもなかなか良いことだというお話。

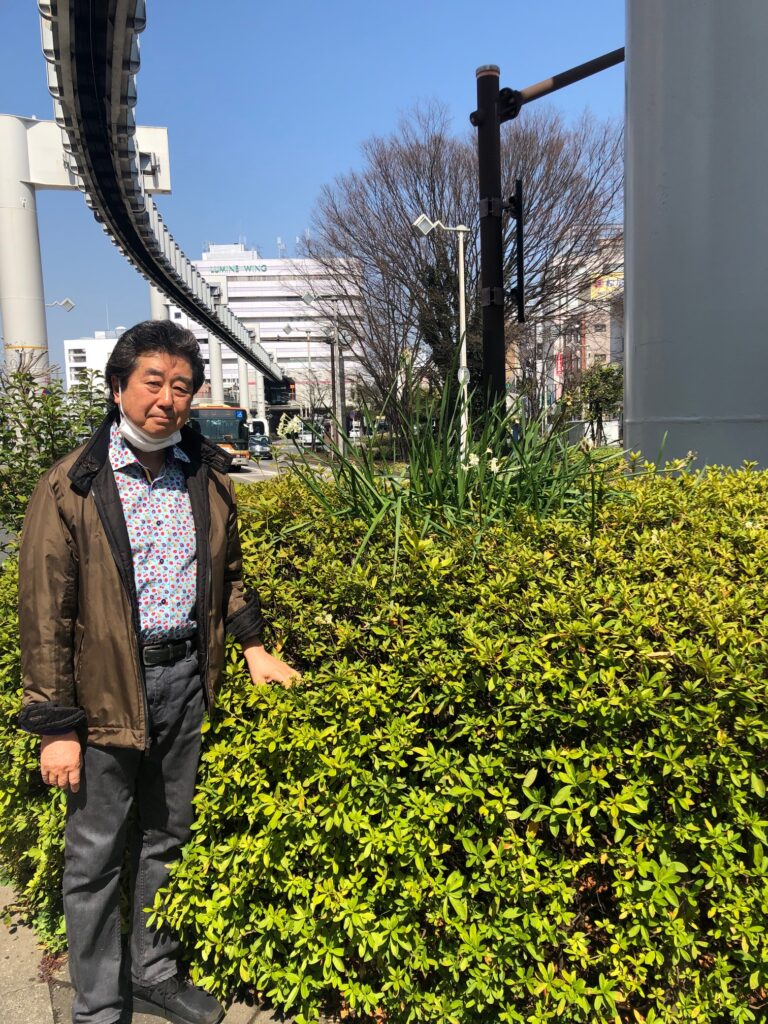

水仙はツツジの藪の底で生まれたが、藪を突き通し人間と同じ高さにまで成長。快挙! ただちょっと憶えておきたいことは、水仙が勝ち誇って立っているのはツツジの支えがあるから。

These Daffodils were born right under the Azalea bush but they have shot up through the bush and become as tall as a Human. It is an amazing feat! One little reminder is that the Daffodils are standing in triumph but they’re supported by the Azalea.

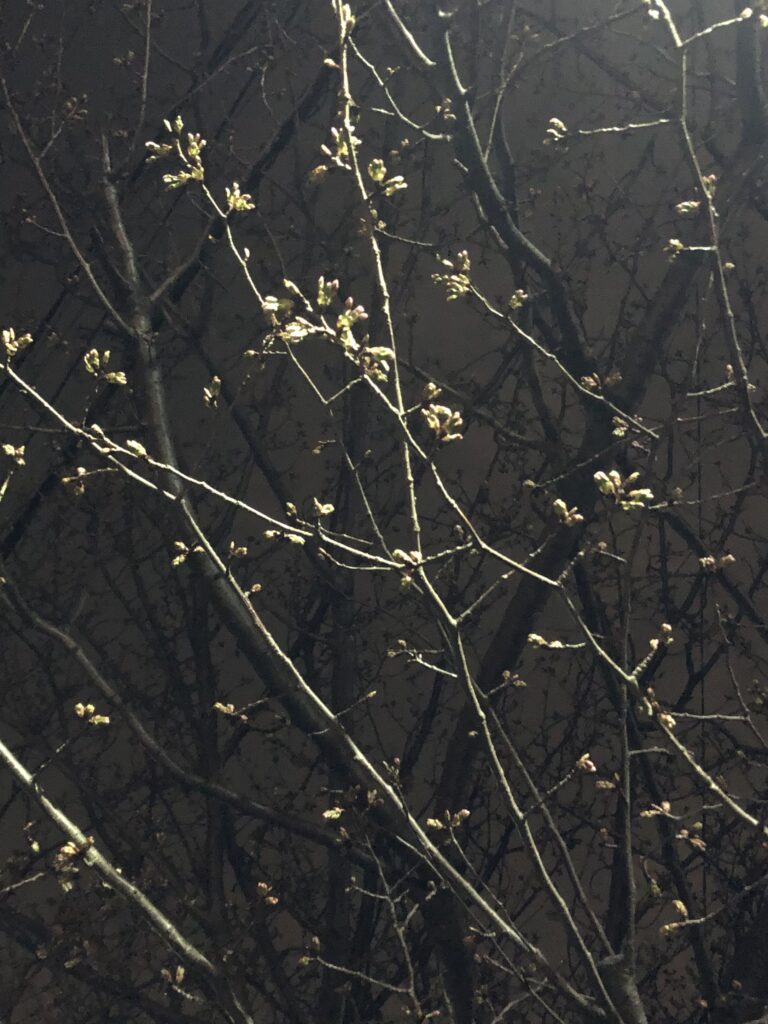

昨夜のナイトウォークで日本語の桜関連の言い回しについて考えた。

古典:「花は桜木 人は武士」・・・ぶしつけもここまでくればさくら去る。

顕典:「花は桜木 人はその下」・・・こじつけもここまでくればさくら咲く。

これで山桜もくすぐられ、一挙に来るかもしれないが、今夜が3度Cではなぁ。

英語cherry blossomやcherry treeにはサクランボのイメージがしがみついているような気がしてならず。

桜の花からサクランボのイメージを外してsakura blossom、木はsakura tree。

こうなればこちら桜好きには心静か。さ、鞍替えをと思い、一応英語に「sakura」がどのくらい浸透しているのかをオンラインで見ると?

メリアムウエブスター: sakura \ səˈku̇rə \

オックスフォード、ロングマン、マクミラン: 無し

オックスフォードUSA: sakura /səˈkʊrə/

ケンブリッジ: sakura /səˈkʌr.ə/

フリーディクショナリー: Japanese cherry やや不自由

sakuraは一様に-ku-にストレスがあり音高く、両側のあいまいシュワー母音に挟まれ、耳に「スクーラ」「スカラ」と来てわかりにくいが、これも海を渡る言葉の定めでしょうか。

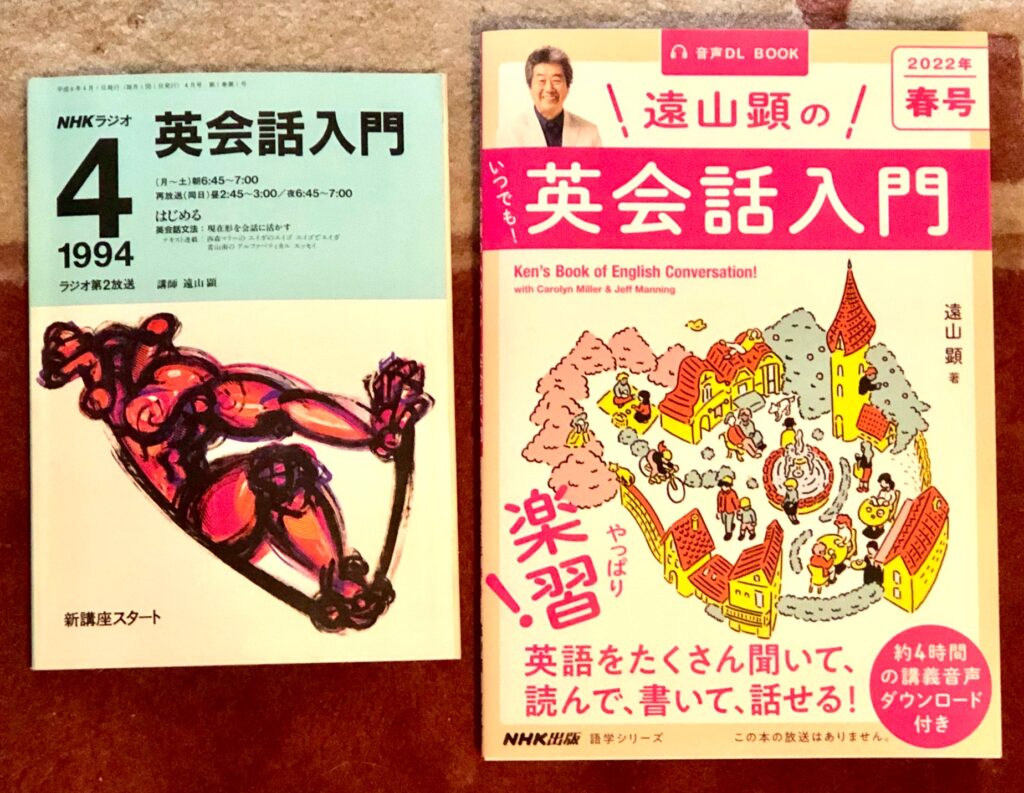

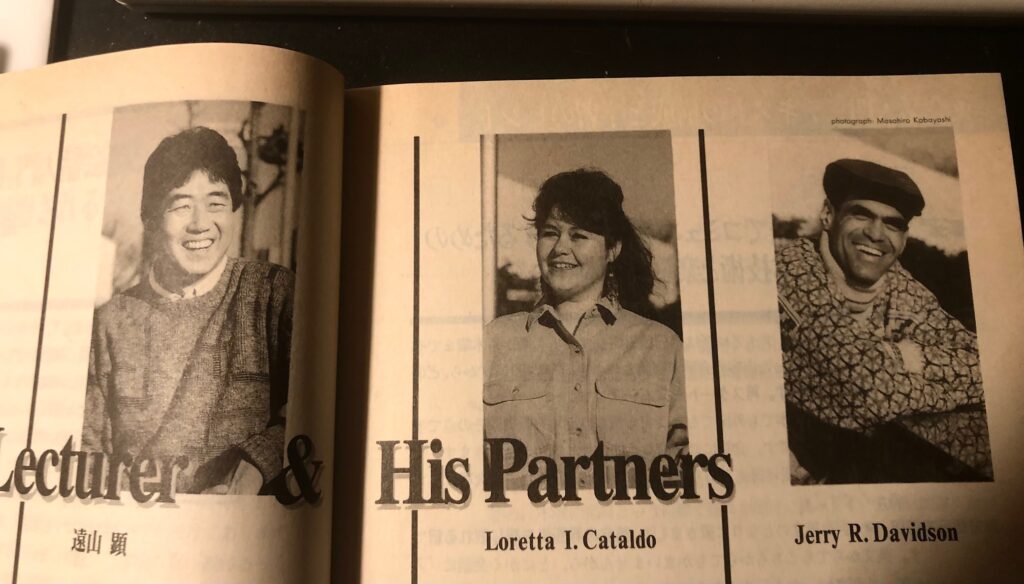

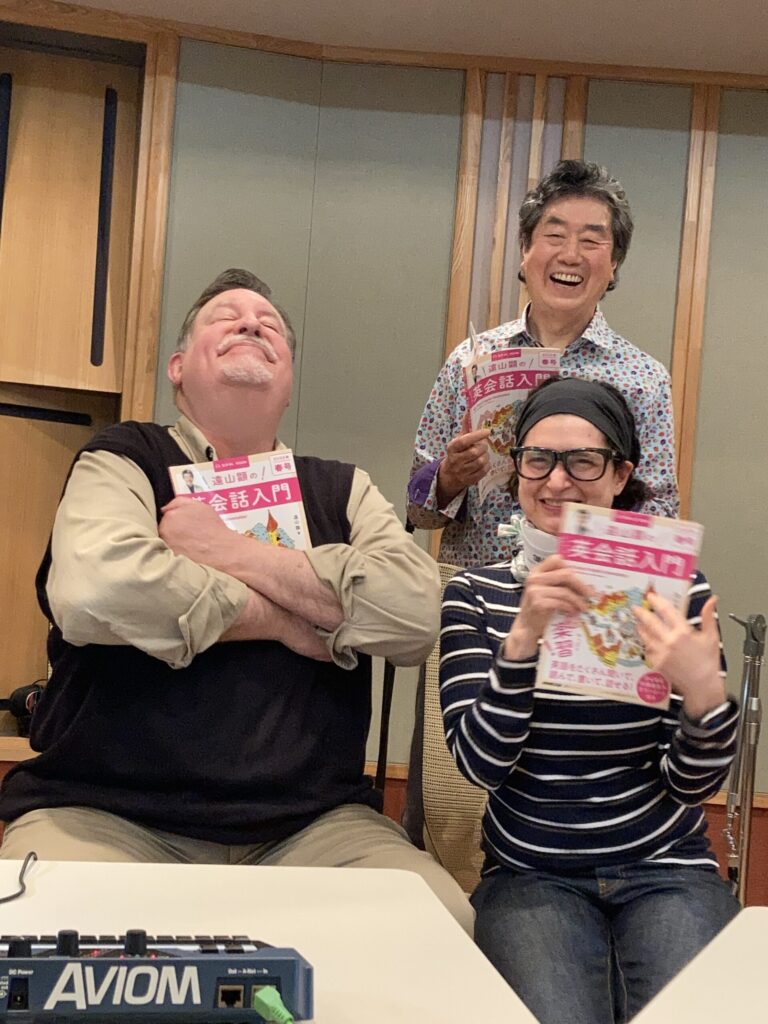

94年の12月あたりの設定でしょうか、『英会話入門』が始まったのが同年4月ですから、もうすっかりイントロ部も憶えられて学んでいらっしゃるということでしょう。これからの展開が楽しみです。

3月22日は15分番組で一瞬のフェームを得た忘れじの日となりました。長々と生きてきてしまったところ、こうした機会を頂きました。

The Earliest & the Latest “Nyumon”

アンディ・ウォホールは 50年前に、”In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes.”(将来は誰もが15分間世界的に有名になる)と言って、その言葉が定着しました。今日は15分間(15秒でも過分ながら)全国(放送)的に有名になったわけで、NHK大阪局の皆さんに感謝です。

そして早朝やお昼時にお時間をいただいた皆さん、ありがとうございました! 楽習をお続けください!

Tomorrowといえば2つのことを思い出す。1つはミュージカル『アニー』の有名曲。大昔ルーズベルト大統領役でウィールチェアに座り、オーヴァルオフィスのデスクに靴で上がった主人公を見上げながら、Tomorrow, tomorrow, I love ya, tomorrow!と合唱したことがある。あのアニーを演じたシオリちゃんは立派な英語で感心したが今はどうされているのだろう。

もうひとつは学生時代によく読んだ「スコットランド劇」の終盤だ。実に血なまぐさいシェイクスピア悲劇で公演関係者がその名を口にすると不吉とされてそう呼ばれるが、私は現在無関係だから『マクベス』と言いましょう。ちなみにMacbethはbethにストレスがありdeathと韻を踏む。その最終幕のバトルの直前に主人公が発する、これまたTomorrowで始まる有名なセリフがある。ハムレットの独白の次にチャレンジしたことがある文系の方も多いのでは。

「明日、そして明日、そして明日が、うじうじと今日も忍び来ては、時の最後の一秒まで続いてゆく。そして昨日という昨日は、阿保どもがゆく埃まみれの死に至る道を照らしてきた。消えろ、消えろ、短いローソクよ。人生はただの歩く影、へぼな役者、もらった時間舞台の上で威張ったりへばったり、あとはどこぞへ消えたやら。あるいは白痴の語る物語、叫びと怒りに満ち満ちて、意味するものは無い。」

https://en.wikipedia.org/wiki/Tomorrow_and_tomorrow_and_tomorrow

In between these poles, there is much variation.(上の両極のあいだに多くのバリエーションあり)

マクベスの独白はレコードかテープを買うしかなかったが、今はYouTubeでいくつか見ることができる。ただこれぞというものがない。ハリソン・フォードやトム・ハーディはどうかとも一瞬思うが。『パワー・オブ・ザ・ドッグ』レベルのカンバーバッチなら行けそうかもしれないが。

3時を過ぎると一日が終わった気になることがあり不思議。おやつがあるのはそのためか。『アニー』のあの歌の最後、明日=youで、You’re only a day away!ということで、明日お時間あれば、テレビで楽習を。

鉢のチューリップのうち一本が咲きそうなので

5~6歳以来唄っていなかったような気もするあの歌を口ずさんだ。それを家人に(私も完全に家の人ですが)に歌を教えたところ、家人はそのことを娘にテキスト。そしてそのすぐあとに、同じ頃シャワーを浴びながらチューリップの歌を唄っていたという返事が来て場内騒然となった。

two lipsでなくsix lipsのトランスパシフィックコーラス。ラロ・シフリンの「トワイライトゾーン」テーマが脳内に響く。脳が空っとしたので響きが大変良い。1930年、花など育てていて戦争に勝てるかという時代にできた歌ということだ。

Knock, knock.

Who’s there?

Tulip.

Tulip who?

Tulipttle soldier boys sitting in the sun … (“Ten Little Soldier Boys”より)

ここまで書いて、家人同士またチューリップの話をしていたところ、私がチャント聞いていなかったことが判明。これは「留守ニング」。お腹の赤児に何か日本の唄をそろそろと歌い始めようと思い、初めての曲に選んだのが「チューリップ」だったと言う。

さらに騒然。

確かにこれはシンクロニシティだが、悪いことではないだろうな・・・。ユングに尋ねたいくらいだ。ユング&レストレス・・・また騒然・・・

最初に赤、青、黄色、と唄った(そう思ってもいた)が、それじゃ信号じゃんと気付きオンラインでチェックすると、青でなく白だと書いてある。近藤宮子さん作詞。著作権が決定するまであれこれあったようで本を注文。

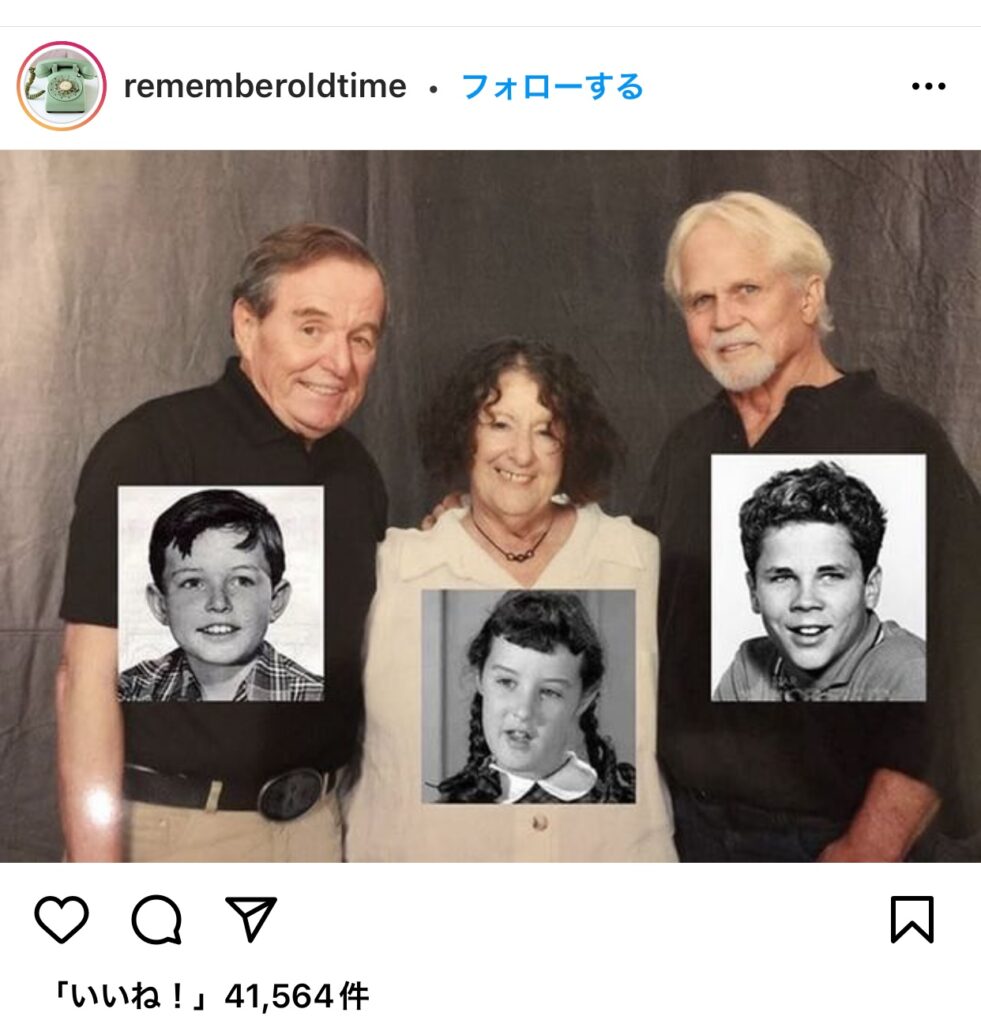

1957ー63年放送(米国)のsitcomの出演者たち。皆さん、大きくなりました。

いいねがそこそこあります。ビーバーと兄のウオリー。中央のキャラクターが自分には不明。

beaverはeager「一生懸命・頑張り屋の」と組み合わされて、as eager as a beaver や an eager beaver の印象的なイディオムがありすが、彼の場合、ちょっと前歯が出てチャーミングなところも手伝ったのかなと推測しています。

人気のあるまま収束したというその理由は、ビーバーが高校に、兄が大学に進む(つまり家を出る)ことになり、シチュエーションコメディー(ひとつの場を中心に展開する喜劇シリーズでセットの予算が絞れるのが大きな利点)として成り立たなくなったからでしょう。実家にいる高卒以上の人々がとても多くなった現在とは違うアメリカンミドルクラスのお話。

It’s a wrap! お疲れ様!