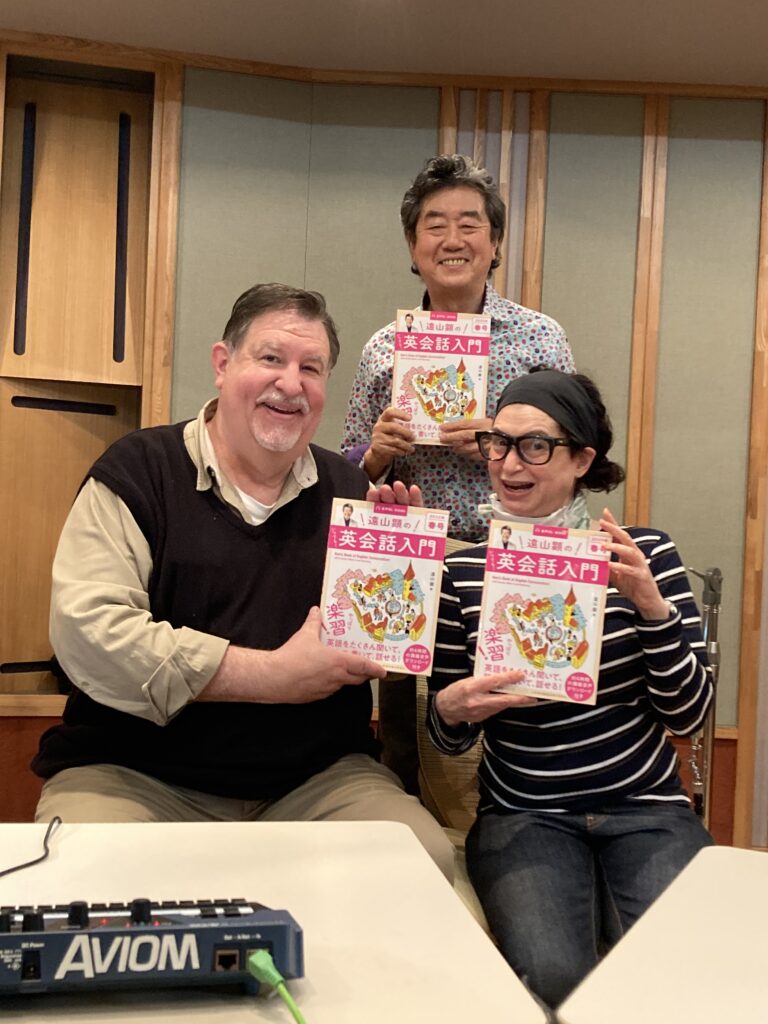

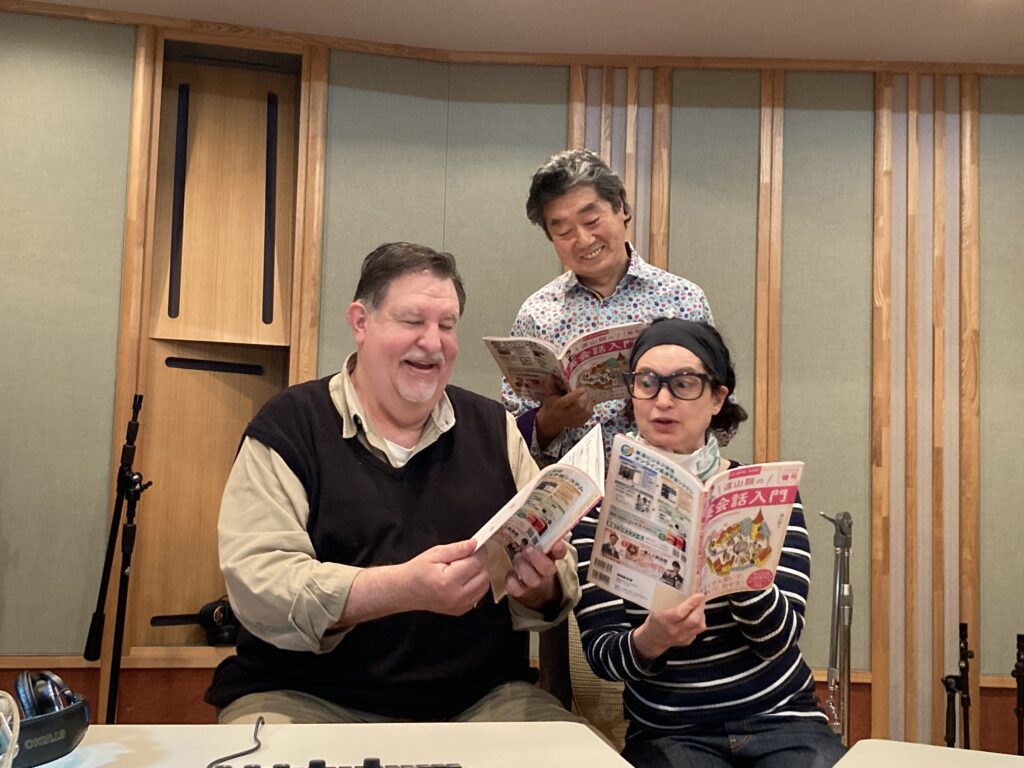

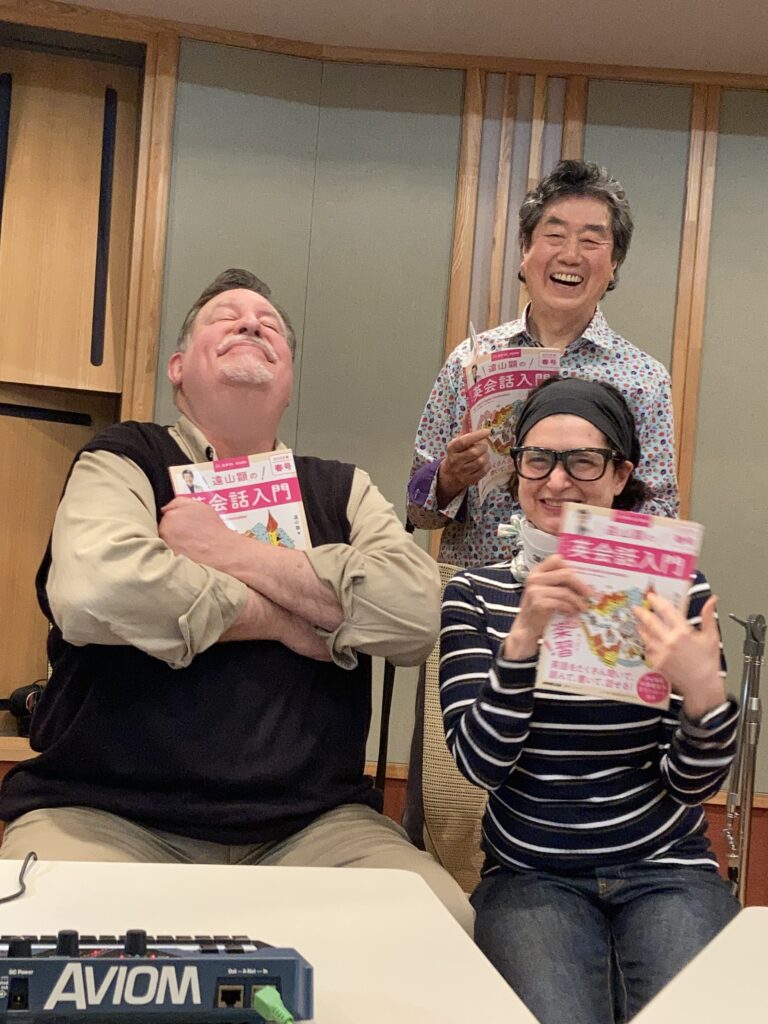

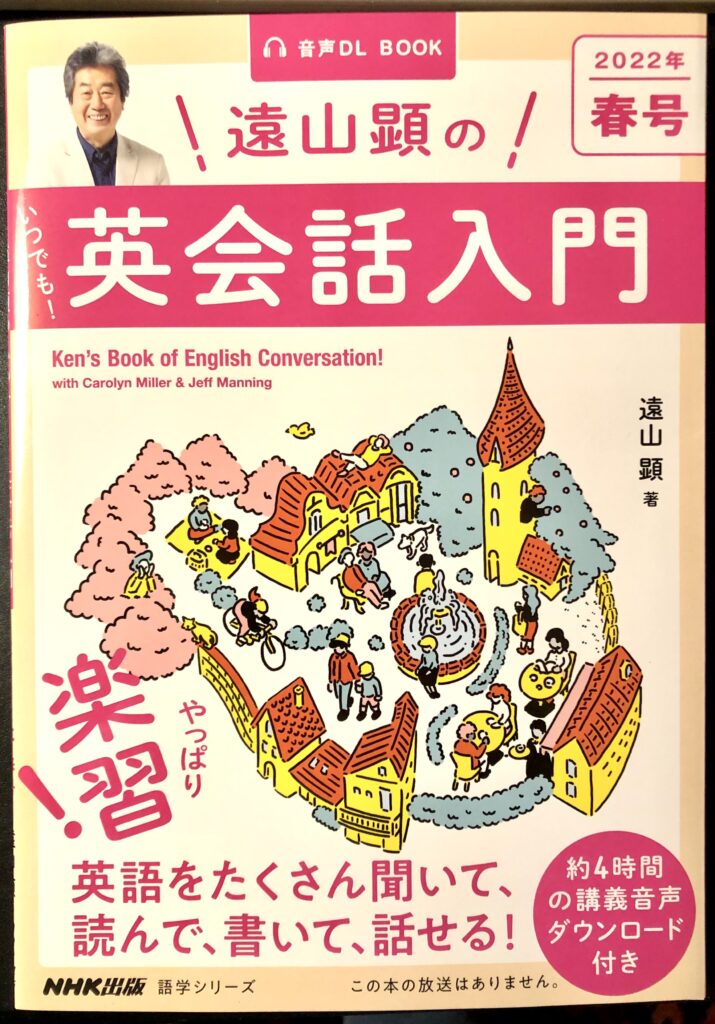

英会話入門 四半世紀前のことですが あっと言う間。

つい昨日のよう もとい 明日 もとい つい明明後日のようです

ちなみ情報 「あっと言う間」

英語へ直訳: before you can say “At.” かな?

元々英語: before you can say “Jack Robinson”/”knife”

例(Free Dictionary): I’ll have the files done before you can say “knife.”

遠山応用例: Time passes before you can say “Wait.”

昨日放送されたという予告編へのリンクが送られて来ました。Many thanks!: https://twitter.com/i/status/1504598540013690883

では明日 でなく 明明後日。少し待ち疲れてしまい・・・・・