日本では「中古」や「古着」とは一線を画す「ユーズド」が使われ始めています。一方、英語圏ではusedの持つパーソナルな響きを嫌ったpre-ownedという言葉が差異化に使われています。

used cars → pre-owned motor cars

語数で1.5倍、長さで3倍ほどにして、中古車に洒落をさせた感じです。

写真のmotor carのWHEELS(車輪)はPINWHEELS(玩具の風車)で、目で楽しむ言葉遊びが立派です。1台欲しくなります、この模型が。

残務整理中、リキ君の洗礼式出席のため、red-eye (flight)(夜行[便])で本土へ。エリソン・オニヅカ・コナ国際空港では昔ながらの搭乗法。大雨なら傘を差す。

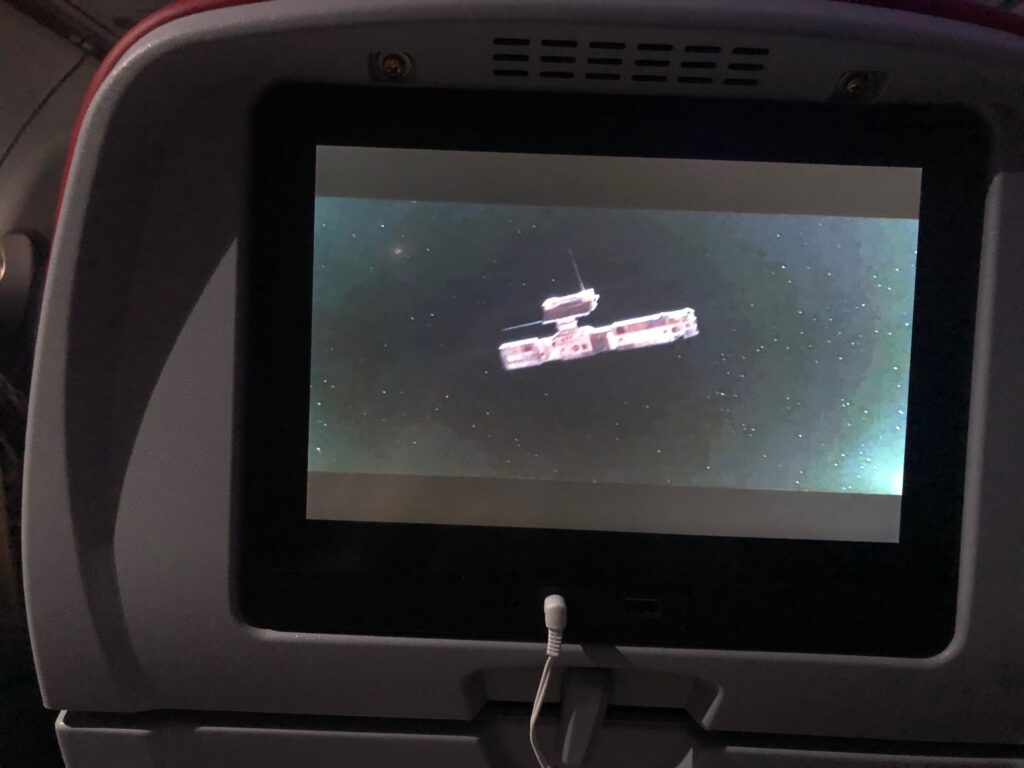

4時間半のフライト。映画は『2001年宇宙の旅』にする。いつ見ても大小画面にかかわらずamazingだ。類人猿が投げた骨が無音の中でスペースシップにカットする場面では、初見時の「え?」を思い出す。「美しき青きドナウ」が流れ始まる。映画スタート半時間後、ドクター・フロイドの船が月に到着したところで、アテンダントからHere you are, sir.という最初のセリフが発せられる。Amazing.

翌朝LAX空港へ到着。ウーバードライバーは強風運転。エチオピア出身とか。道理で速いと納得。娘夫婦の家に着くと、起きたばかりのspace childがいた。Here you are.

And here we are.

すでに到着していたのは、義理の息子ミゲルさんの姉リサさん。そして娘グロリアちゃん。彼女はour son-in-law’s sister’s daughterが一番わかりやすい英語表現だろう。日本語ではどうだろう.

グローバルなる言葉は昔からよくわからない。

珈琲店でこの若者向けの元気なカードを見たときも

“You run your world, and I’ll run mine.”

でいい、と思った。

最近の僕の脳内にはTears for Fearsの

”Everybody Wants to Rule the World”

が流れている。

マーク・ノプラーの「戦友」Brothers in Armsのサビも流れ始めた。

There’s so many different worlds

So many different suns

And we have just one world

But we live in different ones

それがいいじゃないか。ひと畝のジャガイモ畑は僕のものだ。

HonokohauにあるHarbor House restaurantには、野菜炒めvegetable stir-fryがあり、20数年来、行くと必ず魚肉入りを頼む。あとは玄米brown rice、グリーンサラダgreen salad、マカロニサラダmacsalad、それにポテトフライFrench friesもあったかな、の中から2点選べる。着いた翌日、macsaladをまず頼む。

給食時代が終わってからはそれほどお目に掛からず、太平洋の真ん中あたりで再会したような記憶があるが、結構好きだ。You’ve got two.というサーバーの声にグリーンサラダを頼んだ。そうしたところ上の写真になった。

理由はI’ll have a green salad.と言ったのをサーバーが聞き違えて、このエイジャンはmacsaladマニアに違いないと踏んだのに相違ない。

別のサーバーがアイスティーを足しに来て、その旨を伝えると、すぐにWhat dressing?と質問が来たので、いつものItalian.と答える。まもなく深い緑のサラダが運ばれてきた。果たしてドレッシングはThousand Islandだった。私もあの二人も疲れていたのだろう。

個人的教訓: Speak loudly and clearly.