Small get-together(ハイフンが付きますが)の背後にある真実がポイントです。

get-together: meeting especially an informal social gathering

来年は良いニュースをお伝えできそうです。以下、過去の記事のコピーです。訳は最新です。

大晦日。この詩を第九と除夜の鐘に加えてみたいものです。

英国では、桂冠詩人(poet laureate)が新年を祝う作品を書くという伝統があり、特に有名なのがこのアルフレッド・テニソン作Ring Out, Wild Bellsです。

1850年に発表されたこの詩は、行く年の汚れたものや不幸な出来事を打ち出し(ring out)、来る年への切なる願いを打ち入れる(ring in)ことを鳴り響く教会の鐘に託したものです。スエーデンでは大晦日の晩にこの訳詞を俳優が朗読する伝統が続いており、ストックホルムから全国にテレビで放送されます。こういう詩を聞いてから新年を迎える国があるのですね。YOUTUBEでは作曲された作品も検索できます。拙訳が理解の助けになれば幸いです。良い年になりますよう。

Ring Out, Wild Bells Alfred Tennyson

Ring out, wild bells, to the wild sky,

The flying cloud, the frosty light:

The year is dying in the night;

Ring out, wild bells, and let him die.

打ち出せ 荒ぶる鐘よ 荒ぶる空へ

疾駆する雲へ 凍てついた月へ

この年は 夜の闇で死にかけている

打ち出せ 荒ぶる鐘よ そして死なせよ

Ring out the old, ring in the new,

Ring, happy bells, across the snow:

The year is going, let him go;

Ring out the false, ring in the true.

打ち出せ 古きものを 打ち入れよ 新しきものを

響け 幸せの鐘 雪の原を渡れ

この年はもう行く 行かせよ

打ち出せ 欺瞞を 打ち入れよ 真実を

Ring out the grief that saps the mind

For those that here we see no more;

Ring out the feud of rich and poor,

Ring in redress to all mankind.

打ち出せ 心萎えさせる悲しみを

もうここでは会えぬ者たちへの

打ち出せ 富者と貧者の確執を

打ち入れよ 全人類の救済を

Ring out a slowly dying cause,

And ancient forms of party strife;

Ring in the nobler modes of life,

With sweeter manners, purer laws.

打ち出せ 褪せ行く大義や名分

そして 古めかしき政争を

打ち入れよ より高貴な生き様を

より優しき礼節と より純粋な法律を

Ring out the want, the care, the sin,

The faithless coldness of the times;

Ring out, ring out my mournful rhymes

But ring the fuller minstrel in.

打ち出せ 煩悩 心労 罪を

時代の不実な冷たさを

打ち出せ この陰気な我がライムを

が 打ち入れよ より十全な吟遊詩人を

Ring out false pride in place and blood,

The civic slander and the spite;

Ring in the love of truth and right,

Ring in the common love of good.

打ち出せ 地位と血筋へのおごりを

巷に溢れる中傷と悪意を

打ち入れよ 真実と正義への愛を

打ち入れよ 善への普遍の愛を

Ring out old shapes of foul disease,

Ring out the narrowing lust of gold;

Ring out the thousand wars of old,

Ring in the thousand years of peace.

打ち出せ 古き悪疾を

打ち出せ 金塊への深まる渇望を

打ち出せ 一千の古き戦争を

打ち入れよ 一千年の平和を

Ring in the valiant man and free,

The larger heart the kindlier hand;

Ring out the darkness of the land,

Ring in the Christ that is to be.

打ち入れよ 勇気ある自由なる者を

より大きな心と より温かい手の

打ち出せ この地の暗黒を

打ち入れよ 救世主となる者を

70年代に育った人(たち)がアップしたものです。80年代は嫌煙期のスタートでした。

もっと前の年代ですが僕も吸っていた。あまりうまいので最後は食べちゃうわけですが。昔は売れたのでしょう。

あはは。隔世の感。お、これは! kaの頭韻では!

candy cigarette

これはC始まりの頭韻表現に見えますが、音が/k/と/s/で、違う。

sight alliteration(見た目頭韻)と言います。

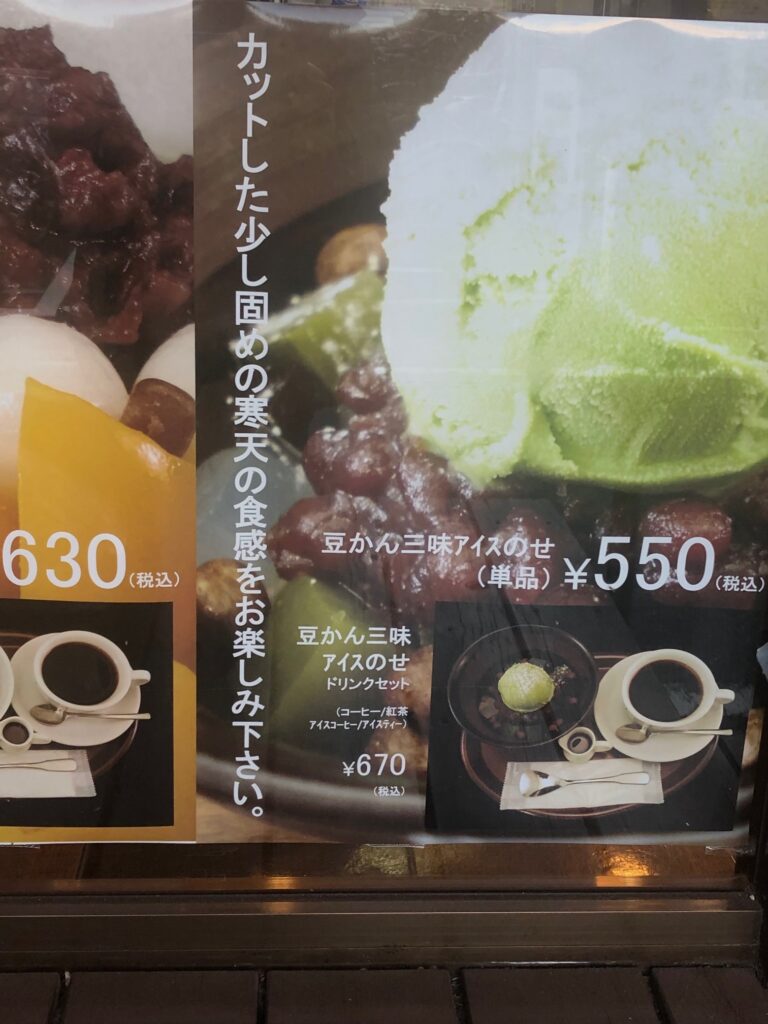

頭韻が出たところで 昨日商店街で見つけた頭韻ですが、見つかりますか?

はいそうです。カット、固め、寒天。ついでに食感の感や下さいの/k/も響きますか? 意図はともかく。

最近汁粉に魅入られており、姉がパックを送ってくれたりして、当方のモチベーションが高まっている。

On the third day of Christmas my sister gave to me three packs of sweet shiruko soup.

よく数えたら3つありました。

sweet shiruko soupは当方の造語で、/s/の3連頭韻(shがあるのでうーむ)になります。ちょっと甘いかも。

何気なく始まる。これは詩だぞと声を大きくせず、日常英単語が並ぶ中で、実は絶妙の韻を踏み、最後にとても深い場所へと読む者を招き入れる。木と道と雪の詩人、ピュリツァー賞を4度受賞したロバート・フロストの、これは特によく知られた作品(1923年発表)です。

6歳まで一年の半ば近くを雪と暮らした北海道を想いながら。拙訳が役立つことを望むばかり。

アイアンビック(弱強)のリズムで、強拍は各行4つあるので、その辺りを意識して進むと楽です。

Stopping by Woods on a Snowy Evening

Whose woods these are I think I know.

His house is in the village, though;

He will not see me stopping here

To watch his woods fill up with snow.

この森の持ち主が誰か私には見当がつく

彼の家は村にあるのだが

彼には見えまい私がここで歩を止めたのが

彼の森が雪で満ちるのを眺めるために

My little horse must think it queer

To stop without a farmhouse near

Between the woods and frozen lake

The darkest evening of the year.

私の小馬は奇態に思っているはずだ

あたりに農家もないのに止まったことを

この森と凍結した湖の間で

一年で最も暗い夕刻に

He gives his harness bells a shake

To ask if there is some mistake.

The only other sound’s the sweep

Of easy wind and downy flake.

彼が面懸(おもがい)の鈴を一度揺らす

何かの間違いではと問うために

音はといえばあとは吹き過ぎる

わずかな風と降る綿雪

The woods are lovely, dark and deep,

But I have promises to keep,

And miles to go before I sleep,

And miles to go before I sleep.

森は美しく、暗くて深い

が私には破れぬ約束がある

まだ何マイルも行かねば眠る前に

まだ何マイルも行かねば眠る前に

******************

ライム構成(脚韻の踏み方)を見ると

AABA BBCB CCDC DDDD 最初のスタンザで”余った”Bという音節が、次のスタンザで主たる韻となり、そこで韻を踏まなかったCが、次のスタンザの主役となりという具合に無駄なく繋がっていくchain rhymeと呼ばれる構成になっている。高校の頃習い当方は名前だけ覚えているルバイヤート(ペルシャの詩人ウマル・ハイヤーム作)に現れ、以降大小の連鎖のようなライムが作られ、フロスト氏もこの作品で応用したという。

スコットランドの詩人で小説家のロバート・ルイス・スティーブンソンの詩Sing Me a Song of a Lad That Is Goneは、同国のThe Skye Boat Songなる民謡の歌詞がイングランド人によって書かれたことに義憤を感じて自ら書き直し、それが定着し、唄い継がれています。

その詩が発表されておよそ130年後の今、人気SFシリーズ『アウトランダー』(現代と18世紀スコットランドが舞台)の主題歌にもなっています。シリーズでは主人公が女性で、lad(少年)がlass(少女)に替わり、ここではそちらを元に拙訳。お役に立てば幸甚です。現代英語で語りかけてくるような作品です。

Sing Me a Song of a Lass That Is Gone

Sing me a song of a lass that is gone,

Say, could that lass be I?

Merry of soul she sailed on a day

Over the sea to Skye.

聞かせてほしい 消えた少女の歌を

ねえ あの少女は私のこと?

心踊らせ ある日船出した

海を越え スカイ島へ

Mull was astern, Rum on the port,

Eigg on the starboard bow;

Glory of youth glowed in her soul;

Where is that glory now?

船尾にマル島 左舷にラム島

船首右舷にエッグ島

青春の光が 心にきらめいた

あの光 今どこに?

Sing me a song of a lass that is gone,

Say, could that lass be I?

Merry of soul she sailed on a day

Over the sea to Skye.

聞かせてほしい 消えた少女の歌を

ねえ あの少女は私のこと?

心踊らせ ある日船出した

海を越え スカイ島へ

Give me again all that was there,

Give me the sun that shone!

Give me the eyes, give me the soul,

Give me the lass that’s gone!

戻してほしい あそこにあったもの全て

戻して あの輝く太陽を!

戻して あの目 あの心を

戻して あの消えた少女を!

Sing me a song of a lass that is gone,

Say, could that lass be I?

Merry of soul she sailed on a day

Over the sea to Skye.

唄ってほしい 消えた少女の歌を

ねえ あの少女は私のこと?

心踊らせ ある日船出した

海を越え スカイ島へ

Billow and breeze, islands and seas,

Mountains of rain and sun,

All that was good, all that was fair,

All that was me is gone.

大波とそよ風 島々と海

雨と陽の注ぐ山々

あの良いもの全て 美しいもの全て

私だったもの全てが 消えた

Sing me a song of a lass that is gone,

Say, could that lass be I?

Merry of soul she sailed on a day

Over the sea to Skye.

唄ってほしい 消えた少女の歌を

ねえ あの少女は私のこと?

心踊らせ ある日船出した

海を越え スカイ島へ

(最後のスタンザは『アウトランダー』に準じて加えました)

この詩のSkye(スカイ)とはスコットランドのベブリディーズ諸島にある島で、詩の中のover the sea to the Skyeという部分が現在観光用のキャッチフレーズになっているとのこと。詩の中には他にMull、Rum、Eiggという同諸島の島が登場します。

スティーブンソンは取っつきやすさを信条にする詩人で、私は詩集『幼年詩苑』A Child Garden of Versesを18歳から20代にかけてよく読み、そのリズムやイメージや韻に感動しました(12歳で英語を始めた私は、実年齢マイナス12を英語年齢としているので、幼年6歳頃出会ったことになります。今はもうメチャクチャでござりまするがなですが・・・)この詩の自然なもの言いも、時代を超えて迫ってきます。ああ、あの頃の詩にも、こうしたフレンドリーなものがあるのかと、大安心の段でありました。

これは言うところのa song about lossですが、消えた少女・少年の残像が北の島々や海に漂い、バグパイプの調べが聞こえくるようです。メロディは様々で、次のリンクはアウトランダーのプロモーションビデオです。

Outlander theme: https://www.youtube.com/watch?v=JGLwdcR1yRU

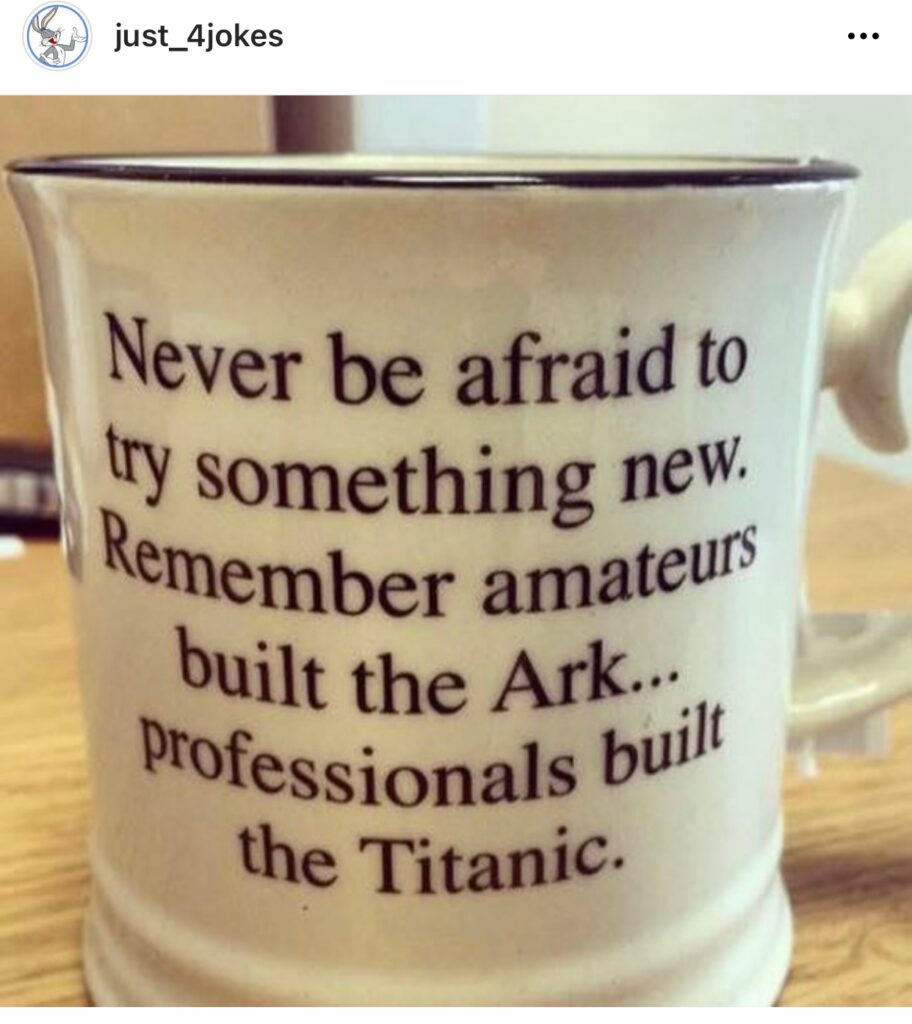

よく知られたこの言葉。

「新しいことを試すのを恐れるな。忘れるなかれ、たった一人のアマチュアが『箱船』を作り、プロの大集団が 『 タイタニック号』を作ったことを」

“Never be afraid to try something new.

Remember that a lone amateur built the Ark.

A large group of professionals built the Titanic.”

とはユーモアおじさんDave Barry版という。

チェスタトンのブラウン神父版は

Never be afraid to try something new.

Remember professionals built the Titanic

but an amateur built the Ark.

あるマグカップ版は

タイタニック号は操縦に問題があったと言われますが・・・。

ノアは洪水があったとき600歳であったと・・・。

年の功と言えますまいか。

ぼくは600年ほど生きたような気がしないでもないので、

何か新しいことを始めたっていいかもしれん。

600歳近辺の方、いかがですか?

剪定はA-monthsと覚えておくとよいそうだ。AprilとAugustにcut backすると華やかな12月を迎えることができます。

メキシコ原産。初代米国メキシコ公使、J. R. Poinsettが自国に持ち帰り人気を博したとのこと。彼の名を取ってpoinsettiaという。米国ではよく「ポイnセティア」より簡単に

ポイnセダ

と呼ばれる。それ以前の名に

Mexican flame flower (直訳:メキシコ炎花) painted leaf (直訳:塗り葉)

があるという。

名祖は、事物に自分の名を付けること、その本人などを指します。

もしあなたが、わたしが、未知の名も無い花を発見したらどんな名をつけましょう。

ケニア。トオヤマイア。まあいいや。

ポインセット氏は噂を聞いて、あるいは質問をしてそれまでに付けられていた名を知って、自分の田に水を引いたのでしょう。彼は世界旅行家でもあり、米国内ではサウス・ダコタ州最大の湖のひとつ(と言ってもほぼ誰も知らない、僕は近くまでいったことがありますが)にLake Poinsettなる名を残すほど広範囲に行動していました。現地では「i」のない「ポンセッt」の名で呼ばれていますが、この湖にしても、1820年代に、美しいキャンプ地があるぞと周囲に推薦されたに違いありません。

これについて、Wikipedia(ありがとう)にはマーク・トウェインの次のような発言があり、示唆に富む。(訳は当方)

電報あるいは蒸気機関あるいは蓄音機あるいは写真あるいは電話その他あらゆる重要な発明には一千の人間が関わっている、そして最後の一人がそれを自分の手柄にし、他の人々のことを私たちは忘れる。その人物は自分の小さな名を加えた、それだけである。こうした実例が私たちに教えるものは、この識者より生じる全体のうちの99%の部分は盗作であることで、それは疑いの余地がなく、この教訓から人間は謙遜というものを知るべきである。しかしどうあってもそうはならない。

It takes a thousand men to invent a telegraph, or a steam engine, or a phonograph, or a photograph, or a telephone or any other important thing — and the last man gets the credit and we forget the others. He added his little mite — that is all he did. These object lessons should teach us that ninety-nine parts of all things that proceed from the intellect are plagiarisms, pure and simple; and the lesson ought to make us modest. But nothing can do that.

(現在ならmenはpeople、the last manはthe last one、その他の言い回しを使っているだろう)

Twain氏らしい。髪を伸ばし口髭をたくわえ白い三つ揃いを着たくなるよマーク。

雨上がりの朝に散歩。ある生け垣の横を通ると、形容詞

Christmassy

を思わせたのでパチリ。

クリスマスにはクリスマスディナーという習慣があり、イブの夕刻や翌日の昼過ぎ以降、七面鳥、時に鶏を中心にした長い食事が始まる。両親の家に、大人になって家を離れた子供たちが戻ってくるので、ワイワイとなる。

その伝統をベースに、『わが町』のソートン・ワイルダーが書いた一幕劇「長いクリスマスディナー」がある。登場人物たちが会話を交わしながら出入りするうち年を重ねてゆくというもので、40年ほど前に英語で演じたことがある。有り物の衣裳と化粧でしたが今やれば有り物は無き物、化粧は要らぬ物。

このワイワイなのですが、久しぶりに一堂に会する一家のマイナスイメージとして、侃々諤々カンカンガクガク(こうでも書かねばケンケンゴーゴーと容易に近藤勇)の”騒ぎ”があります。ヒット曲I’ll Be Home for Christmasをもじった

I’ll be home for Christmas discussions.

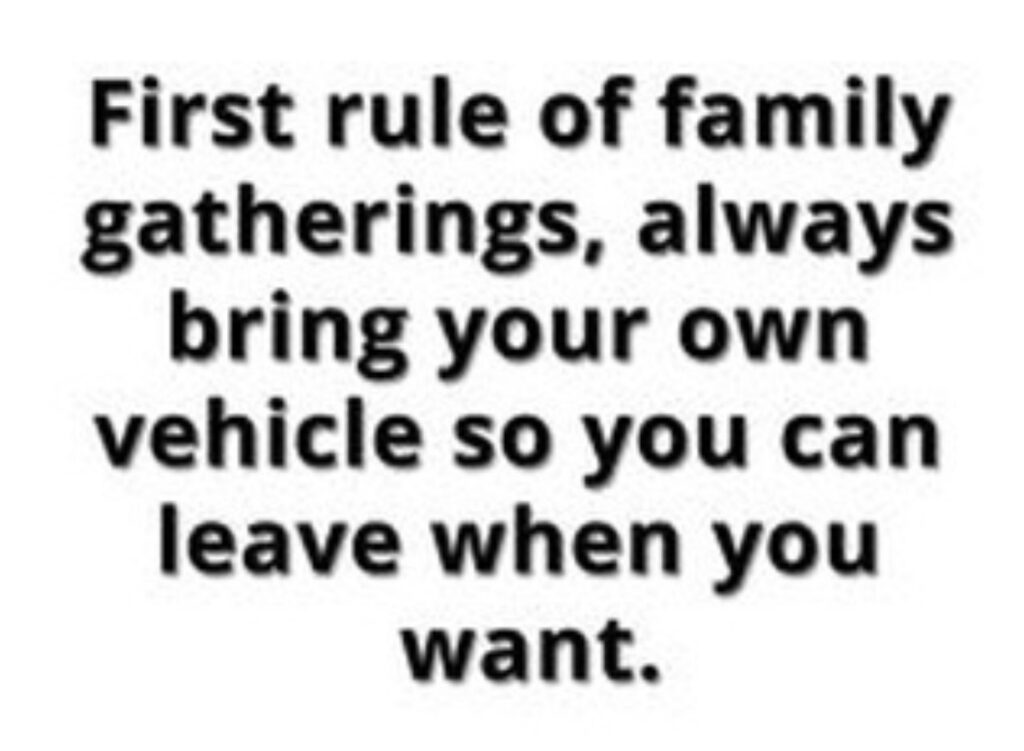

というジョークにならないジョークもあるほどで、勇んで家を出る者もいて、次の警告は、カンカンな状況になったときのための準備を各人に促しています。これも現実感の強いユーモアです。(Instagramより)

昨日、黄金のマスクで知られる古代エジプトのツタンカーメン王とそのあだ名King Tugを、写真とはまったく関係のない流れ(などありましたか?)で紹介しました。

キング・タット(無理に訳せば「タッちゃん王」?)と呼ばれてしまった同王は、あの世でバック転を打っていたかも知れませんが、恐い物無しの米国風ユーモアでしょう。1920年代の米国ではそれほどエジプトがブームでした。このブームは遺跡の発掘から起こったものですが、第一次世界大戦で国民兵10数万人の命を失った同国としては、そして世界の中心に躍り出たUSAとしては、ジャズとクロスワードと禁酒(と飲酒)とアル・カポネとチャールストンとアンタッチャブルズ、そしてエジプトが逆巻く狂騒と繁栄の時代を迎えて当然だったのでしょう。

Old King Tutという歌まで出来ています。

ツタンカーメンをOldと呼べば、大きくうなずくほかありませんが、oldには「あの」「かの」「・・・ちゃん」的な響きもあります。例:Good Old Charlie Brown

またマザーグースの♬Old King Cole was a merry old soulで始まる歌に掛けた題名でもあります。

ちなみに歌手ナット・キング・コールの品格あるイメージも、やはりこの詩の援護がありそうです。