!年齢! うーむ、片腹痛し。

この方と昇れば厭ではないかも。

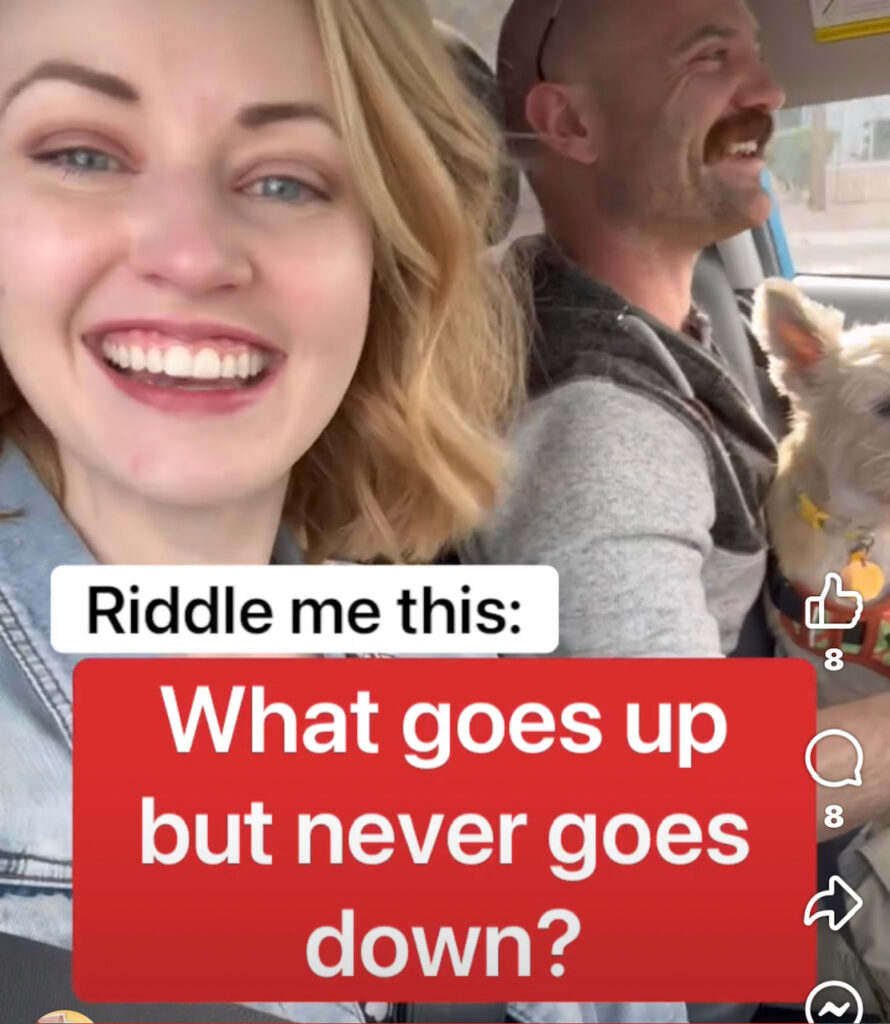

Freedom Girl

17世紀以来の決まり文句・定型表現のRiddle me this.は

Solve this (riddle) for me. ⇒ Solve me this (riddle).

という意味だが、Solveの代わりにRiddleが動詞として使われている。

riddleは「なぞなぞ」という名詞としては輝かしく存在するが、「なぞなぞを解く」という意味での市民権は得ていない。

ただしRiddle me this.という表現はなぞなぞ本のタイトルなどに使われ、60年代の米国テレビシリーズBatman(邦題「バットマン」)で、敵リドラーが ”Riddle me this, Batman!” と言ってチャレンジし、さらに映画版で俳優ジム・ケリーのリドラーが、

”Riddle me this, riddle me that,

who’s afraid of the big, black bat?”

と脚韻を踏みながら主人公を揶揄したことで、すっかり定着した。

🐣さて画像のなぞの答えは? 私の答えは勿論Egg prices.だが、定番のそれは明日。

発音が3通りあるという「迷宮のような」という単語。

名詞「迷宮」は /læbərɪnθ/「ラバリンth」。

形容詞は/ læbərɪn /のあとが、①「thアイn」②「thən」③「thイーn」。

インターネットから使用例:

In those days, the city’s workers lived in timber houses built close together in the labyrinthine streets and alleys throughout the district …

太古に愛読したダフネ・デュ・モーリエ。その短編Don’t Look Nowでは、ある夫婦がヴェニスの迷宮のように入り組んだ路地に出没する幻の”子供”に執拗にこだわる。正に、They wander through the labyrinthine streets and alleys of Venice.だった。ニコラス・ローグ監督の同名の映画(邦題『赤い影』)でも、運河の水面からゆっくり立ち昇ってくるような恐怖が全篇に漂う。同時代のアガザ・クリスティーの殺人と謎解きの世界とは一線を画す、不条理な得体の知れぬ恐怖を描ける作家だ(った。81歳で89年に没。ということは小生が読みふけっていた頃はご存命だった。何となくゾーッと感動である)。

from Wikipedia

札幌大学の会場入口で。

今井先生、浦島先生、遠山の順に講演で、前日入り当日と合わせ実に涼しくラッキーでした。

お題は。

その前に朝、スタバで浦島さんと打ち合わせ。これからのことを遠近とり混ぜて語り合う。

左から濱田教授、大森学長、Yours Truly、今井教授

今井康人先生は「5百万人(北海道の人口)の英会話」プロジェクトのデザイナー・推進者。

浦島久先生はJOY イングリッシュ・アカデミー学院長・写真家・「アメーバ音読」の創案者・推進者。

そのあと、楽習推進者。広く立派な舞台。PAも素晴らしい。ストップウォッチを首から下げ、かなりジム的な内容。

最後に中学時代に作った座椅子と恩師・技術家庭の松田先生のエピソードを披露。

「とおきび」の名に惹かれて帰りの空港で初めて飲んだドリンクでホッとして搭乗。

写真はドリンクと自撮りを除き浦島久さん。