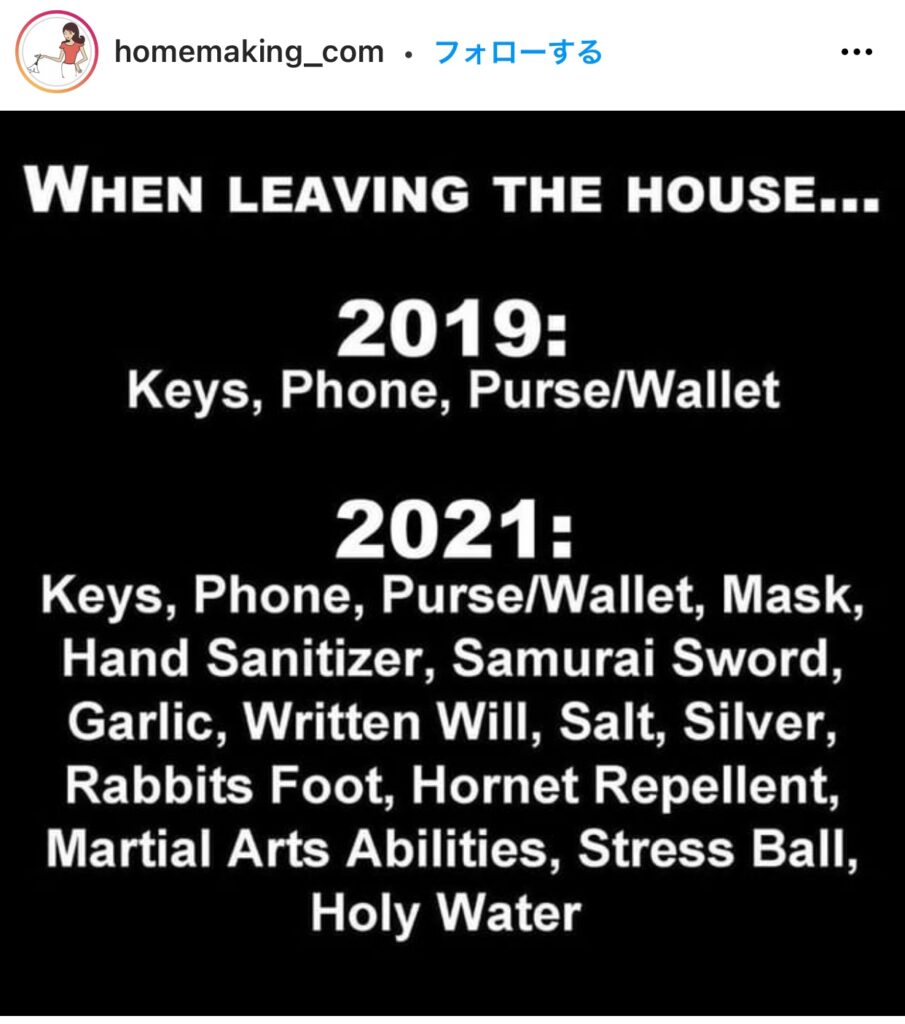

前回、Don’t leave home without it.と備忘ソングの関係を画像で見ましたが、今回はBEFORE THE PANDEMICとDURING THE PANDEMICでの外出用備忘録の違いを述べた画像を紹介します。

外には鬼ならぬバンパイアやウォーキングデッドもおるということで、持ち物が増えています。

Rabbits footはrabbit’s foodがよい。「お守り」

コロナストレスの影響の度合いが大文字に現れたのでしょうか。英語圏は大変です。

70年代あたりからだろうか、もうすこし前かもしれないが、「ヘッ・ショウダーzニーザントウz・ニーザントウz・・・」という歌声が子供英語クラスから流れ出始めた。

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.

And eyes and ears and mouth and nose.

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.

体の部位の名や単数(head)や複数(両手で触らせて)の認識、発音面ではandとその前の子音で終わる語やその後の母音で始まる語とのリンク、andが子音で始まる語に続くときのandの/d/がほぼ脱落(dのところをほんの一瞬「ん」と我慢の音にして残党zでなく残n党z)、プラス、ハムレットが旅役者たちに頼み込む

Suit the action to the word, the word to the action. 行為を言葉に言葉を行為に合わせるように。

という演技の基本というか、外国語の基本訓練も含み、かつ韻も踏んだ向こうの歌である。

ただ/z/音が多いので、それにつられて両手で頭に触りながら「ヘッz」とやる子もいるのではないだろうか(私はこの歌は教えたことがないのでしかとはわからないのですが)。

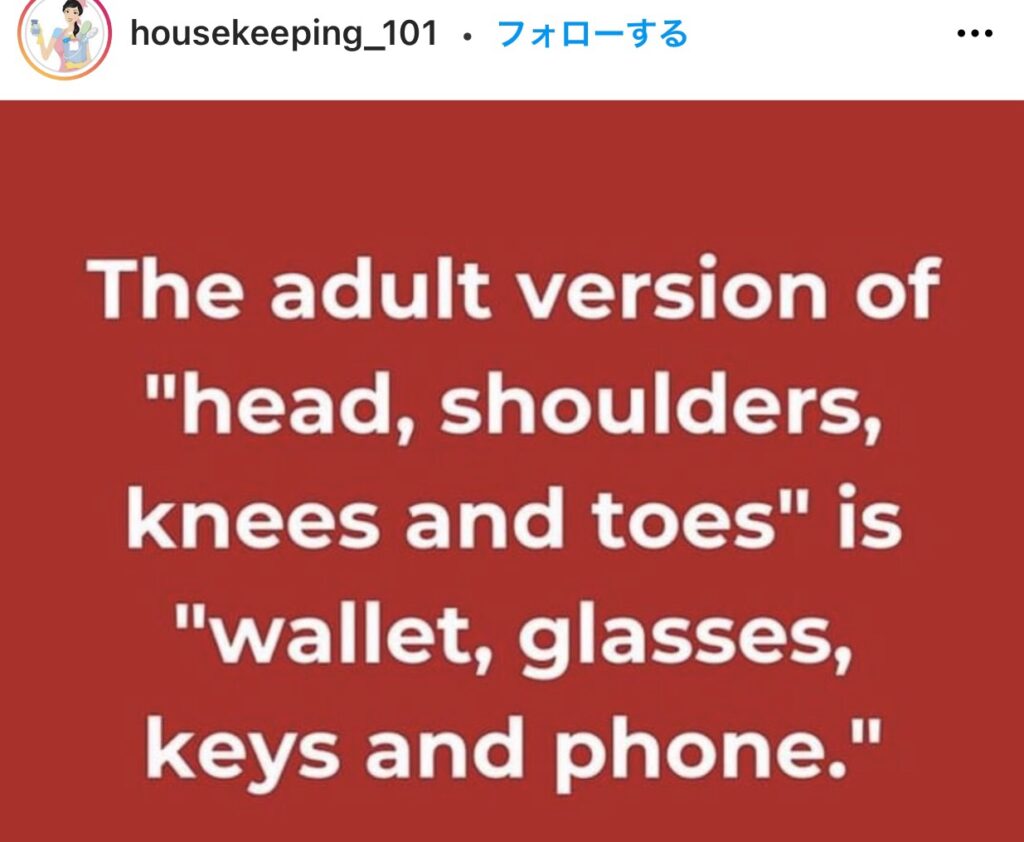

ミステリーは置いておいて、次の画像は大人のための替え歌で、大人の方は英文解釈を。

あはは。眼鏡不要の方はglassesをmaskに。唄い難いかもしれませんが。

出かけるときは忘れずに!Don’t Leave Home Without It!を思い出す方もいるでしょう。

Knock, knock.

Who’s there?

Ocean.

Ocean who?

♬Aux Champs-Élysées…

Knock, knock.

Who’s there?

Lake.

Lake who?

Lake you very much.

Knock, knock.

Who’s there?

Ice.

Ice who?

Ice till lake you very much.

Knock, knock.

Who’s there?

Water.

Water who?

Water we doing with water?

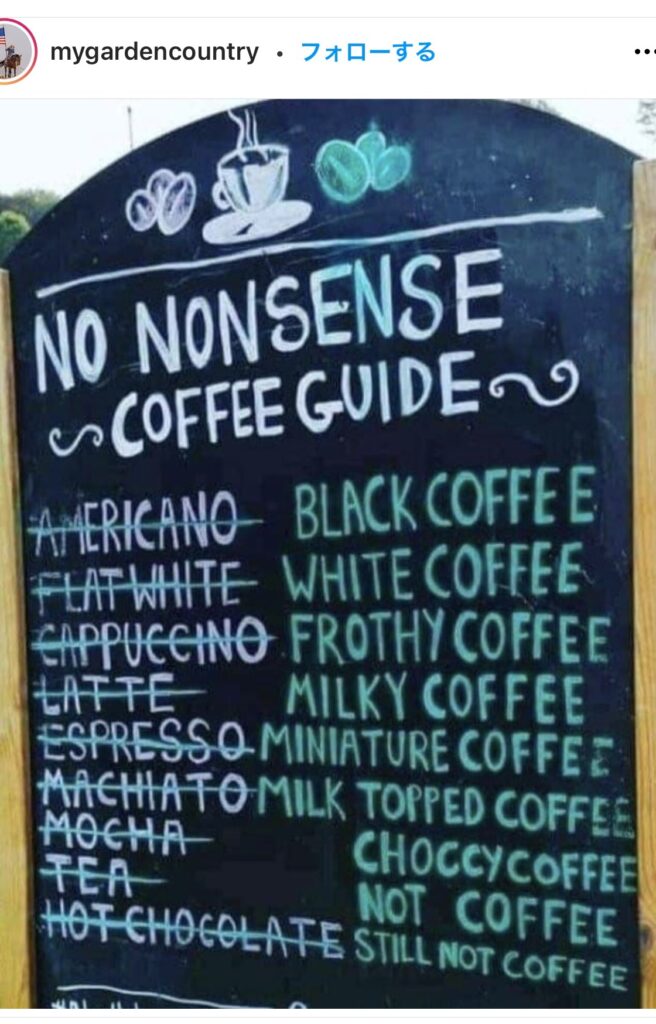

イタリア語、フランス語、韓国語、タイ語、世界中の言語の名前の付いた食べ物や飲み物が紹介され続ける日々。それに大流行のイニシャル語を加えればこの国が海岸まで森で覆われていた太古に戻り土器が乾くのを砂上でゴロンと待っていたいと思うのは私だけではあるまいと思えど今日の寒さかな。なるほど英語国民にもそういう人物がいるのだなと思わせるのが次の画像。新語はもうイラン! とイラク立腹する者も、これを見てスカットランドではないか。マキアート亡き後、直し?は次第にやけっぱちになっていきますが、私的には校正後のほうにくみするものです。皆さんはいかがでしょうか。

no-nonsense: not having or allowing others to have any silly ideas or behaviours、 Cambridge Online

半と書いてあるとご指摘のメールを頂きました。2月20日の講演会は夜7時、7:00 pm、7 p.m.、スタートです。JOYイングリッシュアカデミーのサイトがgoodです。

http://www.joyworld.com/adult-news/adult-catc/2021/12/post-1589.php

失礼しました。JOYn us and enJOY! (田上先生多謝)

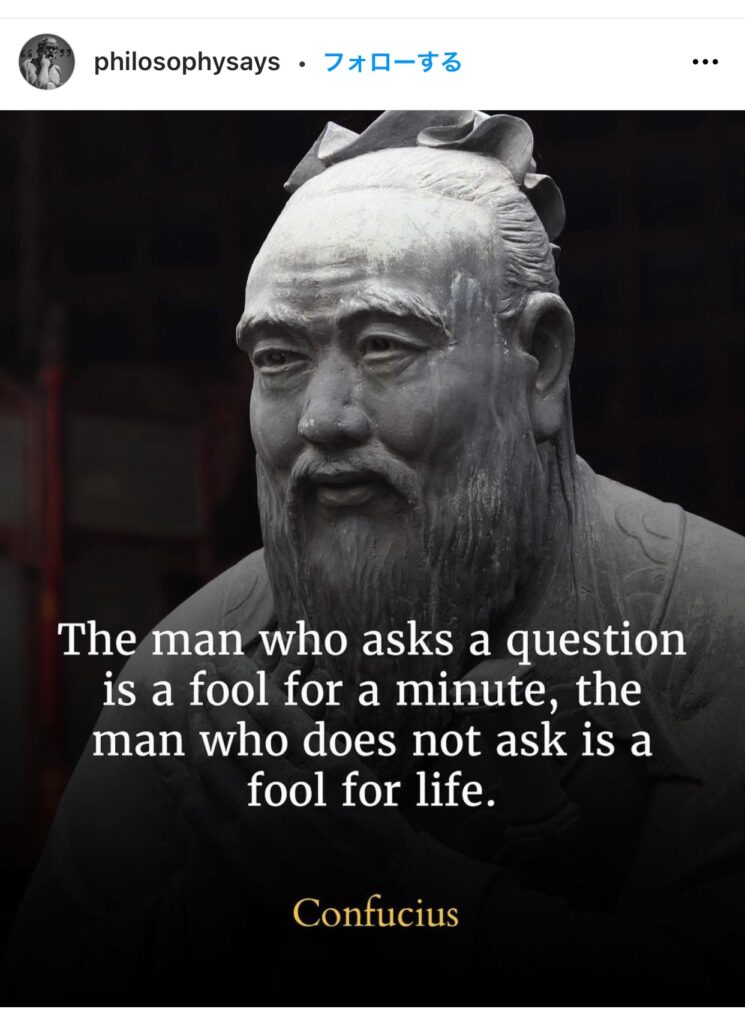

英語の格言・金言・ことわざの世界には中国由来のものも多く、80年代までは、”Confucius, he say”といった文法破格の言い出しで、中国風アクセントを使って哲学的なことを発言するというユーモア形式がありました。(まじめな内容を中華オブラートにくるむという手でもありました。) やがてグローバル化と共に、PC(politically correct)という名の潮流によって、そうしたエスニックなものがユーモア界から押し出されて行きましたが、大元のConfucius(孔子)の言葉は消えることなく、Menciius(孟子)、Sun Tzu(孫子)、Lao-tse(老子)らの英訳と共に定着しているものが多々あります。ただ訳は長くなりがちで、いくつかのバージョンもあり、そうした意味も含めて冒頭のタイトルにしました。次の例、

ずいぶん長いものですが、日本語版「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」の英語版と言えるでしょう。ちなみに、「问只耻一时,不问耻一生」という短い中国語版がネット上にありました。

混乱というほどのものではないかもしれませんが、そのほかの英語版です。

He who asks a question is a fool for five minutes; he who does not ask a question remains a fool forever.

5分というのはどうでしょうか。その他、

He who asks a question is a fool for a minute; he who does not remains a fool forever.

It’s better to ask a question and be a fool once, than never ask and be a fool forever

He who asks a question may be a fool for five minutes; he who asks no questions stays a fool forever

Asking makes one look foolish, but not asking makes one foolish indeed.

など。How are you?も含め、会話は質問。訊き、聴き、答えの連続です。

やはり英語は少し読めたほうが良いです。出された横文字のメニューのCOLD BREWという見出しを飛ばして頼み、外のテーブルのヒーターの傘の下に座っていると、来たのがアイス珈琲。店側は気が付きませんでと謝ってくれるけれど、こちらの落ち度が濃厚で参った。無風なのでそう寒くはないし、ということでストローからすすっていると、よろしかったら熱いですがと持ってきてくれたのが白湯ならぬ熱湯でした。あはは。See the steam?

まろやかな味の熱湯。体内に入ればインター熱湯。このレベル高すぎで自分らしくない。第一intraだろう。第二に・・・。この面白い店VERVEは入口にROASTERYとある。珈琲の焙煎所でもありカフェでもあるということで、前者を強調しつつということだろう。結構最近目にする単語。今回の出来事などロースタライーのだろう。アイスラテのせいでやや自棄になってきている・・・。

帰りに市場で蜜柑と胡瓜。姉が送ってくれた紙の箱入りなますの酢で大根と人参のなますを作ったところ美味で、両者を千切りにしてドンドン追加して食し、次は胡瓜だ!と思った興奮を忘れずにした買い物。紅白なますはSWEET SOUR DAIKON & CARROTあたりで止めておいてよいだろう。RADISHでも。最初からガイドブックのように持っていくのはガイドブックにまかせておけばよい。質問がくればもうすこし入り込む。これでやり取りになる。寒さ頭皮に滲みる中、この寄り道が加わって一万歩近くになった。姉様、ナマステ(笑)。これは私らしい。

読み返しつつ 加える駄洒落 おお寒し