See you, everyoneー

ーdown the road!

Keep listening,

Keep practicing

And keep on smiling!!

Ken Toyama 10/20/2021

モチベータと聞いて年末行事を思い出す方がいるかもしれません。motivatorはやる気の元、やる気を起こすのがうまい人を指し、motivation(動機・やる気)を起こすためのmotivational videosはインターネットに溢れています。

この短いスピーチもその一つ。俳優デンゼル・ワシントンが、日本語の「七転び八起き」由来の

Fall down seven times, get up eight.

をスピーチの中に採用しています。

優しめの笑いが起こるのは、文法的にまとまらずとも意味深し、という東洋の知恵を思わせる英語ポップカルチャーの公式に則っているからです。わざとブロークンにして、” 東洋風 ”にするという伝統があり、よく引き合いに出されるのが、西洋人が書いた推理小説の主人公でホノルル在の名探偵チャーリー・チャンのことば、

Mind like parachuteーonly function when open. 頭は落下傘、開かぬ動かぬ(遠山訳)

があり、たまに私も使います。周囲には、オォ意外とワイズなのかも、と思わせるのでありがたいことです。これを

A mind is like a parachuteーit only functions when it’s open.

と” 正しく “持っていくと、返って深みが減り、子供さんには恐縮ながら、子供っぽい響きになるかもしれません。ワシントン氏は、If at first you don’t succeed, try, try again.という古典的英語ことわざより、テンポよく転んで立つ、この言い回しが気に入っているようです。遠山としては、Eightっと立ち上がるところがお気に入りです(沈黙)。

この英語七転びにはほかに、fallをfall down、get upをstand upにした

Fall seven times, stand up eight.

や、それらの組み合わせがあります。

Ten people, ten colors.

Frog in a well.

Cane well before fall.

などもいけましょうか、いけませんか。

常に古い表現の復活や新語作りと蒐集に忙しい英語。もう日本語直訳表現のインプットが始まっているのかもしれません。

肩肘張らずに地球温暖化のことをこんなふうに話している方がいました!

まず荒訳から。

地球温暖化ですね。毎日家を出ると思うんです、「去年こんなに暑かったっけ?」って。今年のこのロスとかアメリカほぼ全土の暑さはやりきれないですよ。ここで気温が華氏105度(摂氏40.5度)だった時って記憶にないし、そういう天気がほぼ毎日のように続いているんですから。

次は原文です。

Global warming. Every day I leave my house and think, “Was it this hot last year?” The heat this summer here in LA and in most of the US has been unbearable. I can’t remember another time when it was 105 degrees Fahrenheit out here (40.5 Celsius), and that’s the kind of weather we’ve been having pretty much every day.

Mike Shinoda ロックバンド、リンキンパークのギタリスト

これをご自分の町に置き換えて、口に出し、最後に覚えてしまいませんか。

ええ?! 同じ言葉に反対の意味があるとは! 困るっ! 自分の築いた英単語世界が崩壊する音が聞こえます。その音を何度も何度も聞くことで言語受入れ力が伸びますのでKeep on listening for it! 例えば、

out

The sun is out! 日・陽が出(て来)た!

The lights are out. 灯りが消えている。

strike

That was a beautiful strike! きれいに当たりましたね! [ボーリング]

That’s two strikes against him. 彼はツーストライク(あとがない)[野球]

apology

A thousand apologies.誠に申し訳ないことで。

A strong apology for capitalism.資本主義への強い弁明

with

I’m with you.同じ意見です。

She broke with tradition.彼女は伝統を破った。

●contronymと呼ばれるこの手の言葉。contr(反対の)とonym(語)の組み合わせです。

●ローマ神話のJanusは、戸口や門の守護神で、前後に顔があり、旧年と新年を見据える月Januaryの名祖(なおや)です。ここから生まれたジェイナス語・ヤヌス語(Janus word)は、2面性を持つ言葉を表し、コントロニムの別称です。

例をもうひとつ。ROCKは不動のイメージ。一方で、「揺るがす、揺らす、揺すってあやす、体を揺すって唄う、人を揺り動かす」という動くイメージの意味もあり。Hence, THE MOVIE ROCKS!なら「その映画、揺らす(スバラシイ)!」 そして YOU ROCK! 若めのフレーズです。

近道に墓場を横切ることにしたのだが、と始まる怪談は英語にも多い。

これもそのひとつ。ハロウィーン前の英文解釈と一人語りはいかがですか。自分で自分を怖がらせて悦に入る。こんな理想的な状況はそうあるものではありません。現在形で語ってa you-are-there feelingを出すのは言うまでもありませんが誰も止めないので申してみたまで。

tap: コツコツ カツカツ chisel: 刻む 彫る

*******

Late one night, a man takes a shortcut through the cemetery.

Then he hears this tapping sound, and he becomes scared and quickens his pace. The tapping gets louder and louder and he’s now scared out of his wits.

Then he notices a man chiseling a tombstone.

And so he says to the man, “Thank goodness! You gave me a fright of my life! Why are you working so late?”

And the man says, “They spelled my name wrong.”

********

これは出だしの人物a manをIにして過去形にするとさらに恐いかもしれません。それはともかく、刻む男のセリフをゆめゆめ忘れぬよう。

アシツリートだと自称して痛みが軽減すれば世話はないのですが・・・

このcrampに対して、大方の経験者が勧めるのが

Make sure you are well-hydrated. (しっかり水分補給をしているように)

米国のMayo Clinicのサイトにも同様のアドバイスが。で、同サイトが勧める対処法とは?

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/muscle-cramp/diagnosis-treatment/drc-20350825

Stretch the cramped muscle and gently rub it to help it relax. つった筋肉部をストレッチし、そこをやさしくほぐすようにマッサージ。

For a calf cramp, put your weight on your cramped leg and bend your knee slightly. ふくらはぎのつりには、つった脚に体重をかけ、膝をすこしだけ曲げる。

If you’re unable to stand, sit on the floor or in a chair with your affected leg extended.立てないときは、床か椅子に座り、痛む脚を伸ばしたままにしておく、

Try pulling the top of your foot on the affected side toward your head while your leg remains in a straightened position. 脚は真っ直ぐにしたまま、脚先を頭のほうへ引っ張るようにする。

This will also help ease a back thigh (hamstring) cramp. これで大腿裏の膝腱を楽にする一助にもなる。

For a front thigh (quadriceps) cramp, use a chair to steady yourself and try pulling your foot on the affected side up toward your buttock.大腿の前面(大腿四頭筋)には、椅子で体をしっかり支えたら、痛む脚の足先をお尻のほうへ引き上げるようにする)

Use a warm towel or heating pad on tense or tight muscles. 暖かいタオルや温熱パッドを緊張した、あるいは固まった筋肉に使用する。(一人でここまでできれば半ば治ったようなものでしょうか)

Taking a warm bath or directing the stream of a hot shower onto the cramped muscle also can help.暖かい風呂に入ったり、熱いシャワーをつった筋肉に向けてたるのも効果がある。(風呂場へ這っていくアシツリートのイメージ)

Alternatively, massaging the cramped muscle with ice may relieve pain.あるいは、氷でつった筋肉をマッサージするのも痛みの軽減につながることもあろう。(暖めたほうが良いのでは)

という訳です。最後の部分は私が付けたしたのではないことを、名誉にかけて誓う者です。

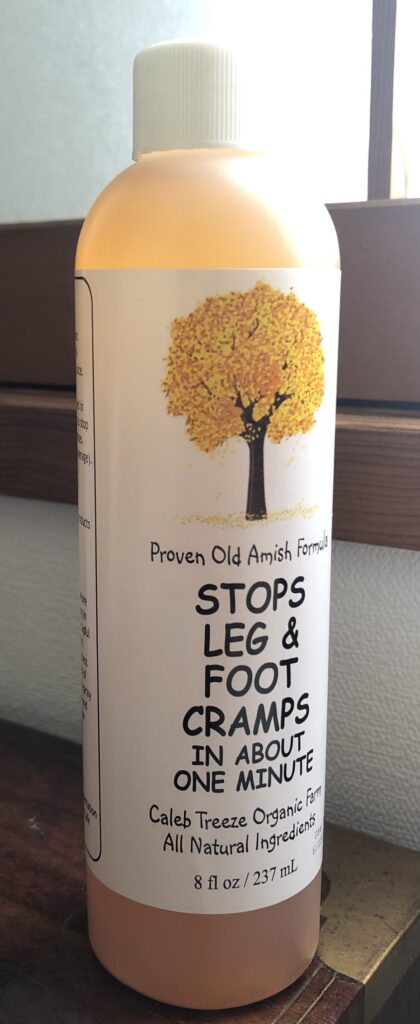

映画『刑事ジョン・ブック』で、ハリソン・フォードはアーミッシュという宗教グループの村にかくまわれることになるのだが、今でも携帯やテレビはないのだろうか。とにかく、そこで作られたものをナチュラルプロダクトショップで発見。

ものすごいインパクトフルな商品名ではないか。恐れ入谷のクリヤキンだが、時にあらゆる神に頼りたくなるようなときがあるから置いてある。効くような気がするが、定かではない。

Avatar:

In Hinduismu, a manifestation of a deity or released soul in bodily form on earth; an incarnate divine teacher.

《インド神話》(神の)化身,権化

an icon or figure representing a particular person in a video game, internet forum, etc. “conversation is depicted in a balloon over the avatar’s head”

《インターネット、ビデオゲーム》アバター(仮想現実における自分の化身 》 (バーチャルな自分)

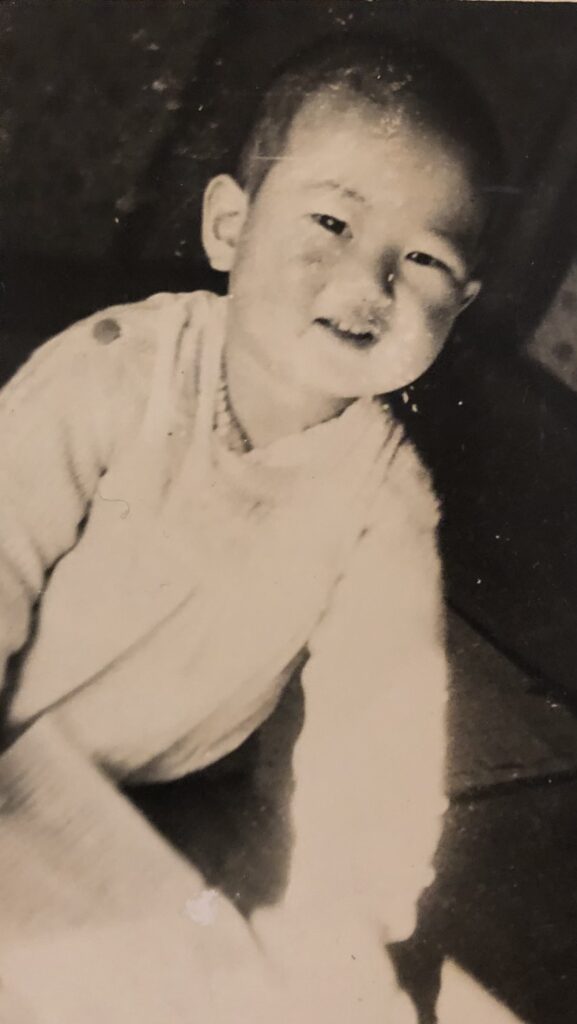

同名の映画に現れるCat Peopleと呼ばれる森の人々(?)に似たキーウィー。櫻耳になる前の姿。

徒然なるままに思うに、He could be someone’s avatar.彼は誰かのアバターなのかもしれない。

そしてぼくは、というと、ぼくもまた誰かのアバターかも・・・。I might also be someone’s avatar.

ちらっと見たあと、まじまじと見なおす。由来は喜劇の舞台で用いられるテクニック。ダブルテークをする。

do a double take

例えば、

I glanced at her then I did a double take. She looked great in her green turtleneck sweater.

「私は彼女をちらっと見て、それから思わず二度見した。グリーンのタートルネックセーターを着た彼女は素敵だった」

ある映画の成功に懐疑的だった批評家が、チケットの売れ行きを耳にして

I had to do a double take.

このhad to は「~せざるを得なかった」。この例では、見るというより聞くというモードですし、かなり時間の経ったdelayed reaction(遅延反応)ですが、比喩表現として使うことができます。

・

Godzilla….

・

・

・

Godzilla!